他因238万获刑却为何3天后出狱?褚健案背后的真相

他因238万获刑却为何3天后出狱?褚健案背后的真相

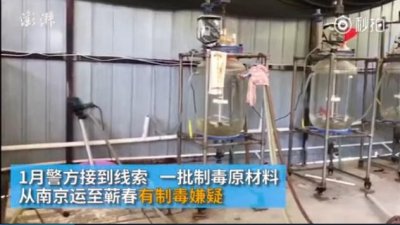

年少成名、海归教授、科技企业家,褚健的人生本该是一个完美的励志故事。可谁曾想,这个为中国工业自动化领域做出重大贡献的科技精英,却在2013年因涉嫌贪污被带走调查。从最初被举报贪污1.3亿到最终认定238万,从被判刑3年3个月到3天后出狱,再到获得2758万国家项目支持,褚健案的每一个转折都充满戏剧性,也引发了人们对科技创新、法治公平等诸多议题的深入思考。

新闻

回望这起轰动一时的案件,褚健15岁考入浙大、30岁成为最年轻教授、创办中控科技打破国外技术垄断,本是一个令人艳羡的传奇。可就在他准备冲击院士头衔的关键时刻,一纸举报信将他推入了人生低谷。从被带走调查到最终判决,整整历时3年多。期间,800多名学生和4位院士为其联名求情,案件庭审5次延期,中控集团股权6次变动,这些细节无不透露着案件的不寻常。

褚健本人

深究褚健案,凸显了我国在科技创新道路上的几个痛点。科技人才创业过程中,往往面临着学术、商业和法律的多重挑战。褚健作为浙大副校长,既要带领团队进行科研攻关,又要负责企业经营管理,在资金使用和财务管理上难免存在灰色地带。238万的贪污金额虽然性质恶劣,但与其为国家节省的巨额引进成本相比,似乎又显得微不足道。

值得玩味的是,褚健案的判决结果与执行过程。3年3个月的刑期,因为此前羁押时间抵扣,使得他在判决后3天就重获自由。这种情形不禁让人联想到"放水"之嫌。但从另一个角度看,这或许反映了司法机关在处理科技人才案件时的务实态度。毕竟,对于像褚健这样的科技领军人物,单纯的惩戒并不能解决问题,如何在维护法律尊严的同时,又能让其继续为国家科技发展发挥作用,这是需要智慧权衡的。

更令人深思的是,褚健出狱后不仅迅速重掌中控集团,还获得了国家2758万元的重点研发项目支持。这一决定引发争议,但从结果来看,他带领团队开发的工业操作系统supOS,确实为中国工业互联网发展作出了重要贡献。这告诉我们,在科技竞争日益激烈的今天,对科技人才既要依法依规,也要具有战略眼光和包容态度。

褚健案的举报细节也耐人寻味。从2010年的匿名信到2013年的详尽举报,从1.3亿的指控到最终238万的认定,再到"买无期徒刑"的传闻,这些都暗示着案件背后可能存在着不为人知的较量。这启示我们,在科技创新的道路上,除了技术攻关,还要警惕商业竞争中的恶意打击。

回顾这段跌宕起伏的往事,褚健案不仅是一个个案,更是中国科技创新历程中的一面镜子。它反映了我国在推进科技自主创新过程中面临的现实困境:如何平衡创新与规范、如何处理人才与法治的关系、如何保护科技企业家的创新积极性等等。这些问题的破解,需要法律的公正、政策的智慧,更需要整个社会的理性思考。

最后作者想问:面对科技创新中的灰色地带,是该以严惩重罚来维护规则,还是以包容审慎来激励创新?对此,你怎么看呢?