韩国人热捧的安市城之战-唐朝的小试牛刀和高丽灭亡的先声

韩国人热捧的安市城之战-唐朝的小试牛刀和高丽灭亡的先声

说起安市城之战,也许大部分国人都不太清楚,这是一场发生在645年战斗,对战双方是唐帝国和当时东北亚的强国高氏高丽(以下简称高丽)。

从中国一方来看,这场战斗不过是隋唐第二帝国重新整顿东北亚秩序的一次小小战斗,但就是这场战斗,却被韩国人几番演绎并搬上大银幕,成为了“抗唐大业”中一次伟大的胜利,甚至出现了唐太宗李世民被射中左眼这种魔幻的剧情。

韩国电影《安市城》中唐朝精锐的形象

那这场被韩国人倍加推崇的安市城之战到底是如何发生的,它的战斗过程到底是不是唐帝国的惨败和高丽的大胜呢?

01卧榻之侧-唐丽战争的背后原因及唐朝灭亡高丽战略的确认

隋唐灭亡高氏高丽的战争一共持续了70余年,从开皇十八年(598年)二月高丽进攻隋朝的辽西地区开始,一直到唐高宗总章元年(668年)。

隋朝时期隋文帝对高丽的战争因为天气等原因无疾而终,隋炀帝时期的三次御驾亲征则因为准备不足、策略失当全部失败,真正完成灭亡高丽任务的是李世民和李治父子。

太宗、高宗在位时期改变了隋炀帝自尊自大的讨伐战略,步步为营、稳扎稳打,联合了其他民族的军事力量,并巧妙借助朝鲜半岛上高丽与百济、新罗之间的复杂关系,最终灭亡了高丽。而本文所说的安市城之战就爆发在贞观十九年(645年)唐太宗李世民第一次攻击高丽的时期。

在介绍安市城之战之前,下路符先介绍一下唐丽战争的一些背景。唐帝国与高丽的关系明显分成了两段不同的时期。武德年间天下未定,李唐王朝的重点放在北边的突厥人和南边的汉族割据政权身上,加上此时高丽第27代王高建武时常与唐廷互动,李渊还曾经赐书一封给高建武,相约互相交换战俘。

所以虽然此时东北地区另外的契丹和奚等少数民族政权与李唐王朝关系紧张,时不时有战争发生,但此时唐丽之间关系比较平稳。加上此时的高建武接手的是前代高丽王的烂摊子,他也着急休养生息恢复实力,双方你情我愿,便有了一段蜜月期。直到高丽王国大臣泉盖苏文噬主篡位,并加紧对新罗等朝鲜半岛其他政权的压迫,而且不听唐廷调停,最终导致了唐丽战争的爆发。

传统上,有许多学者认为此时的唐丽之间的战争原因主要有争夺辽东地区、清算泉盖苏文弑君之罪,以及受新罗百般拉动等诸多原因。

但下路符认为,这些并非最重要的原因,最重要的原因还是在于统一的中国中央帝国对于东亚秩序的掌控需求和膨胀的高丽政权实力之间的矛盾,这才是唐丽战争爆发、高丽被唐朝灭国的最核心的原因。

下路符一直认为,中国历史是一段“完全竞争”的历史,这片土地上的人口密度和地域范围搭建了一个残酷竞技场,在生与死之间,只有做了最正确事情的人才能存活下来,没人是小白兔,小白兔早就被端上了餐桌。

在这样的背景之下,唐帝国建国不久就不顾还没完全恢复的国力东征高丽,前后接近30年,终于灭掉了高丽国,难道原因就是为了清算一个其他国家权臣弑君之罪?或者是受到了另一个小国的蛊惑?这些至多可以算作是宣扬出去的出兵理由,但要经历过残酷政治军事斗争的李世民和他的大臣们以此作为发兵的主要原因是非常牵强的。

唐朝讨伐高丽这件事和后来新中国那场著名的战争一样,都是核心利益受到威胁之后的强势反击,是分裂几百年重新统一起来的中原帝国对于东亚秩序的重申:东亚这片土地,只能有一个核心。

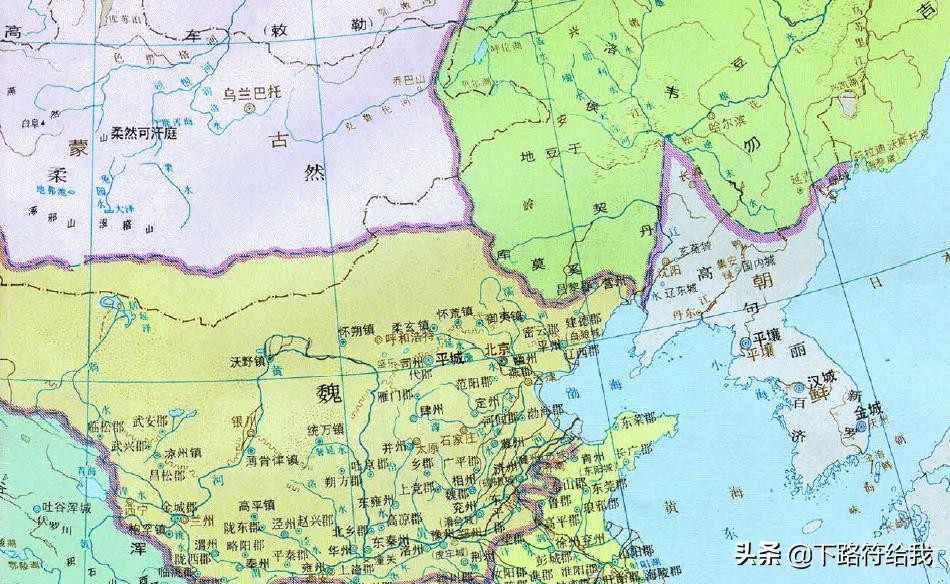

南北朝的宋魏时期高丽国土就已经扩张到了辽东及朝鲜半岛北部,是一个不可忽视的强权

所以,唐丽之间的矛盾是很难调和的。

而且高丽人同样不是善于之人,即使在高建武还在位,与唐廷关系良好的时期,高丽人就开始了整军备战,从贞观五年(631年)开始,就在辽河以东的辽东地区,借助辽东半岛的山区,构筑了千余里的坚固防线,预备着可能的强大军事力量突破辽东,威胁高丽,这坚固的防线用来防备游牧民族契丹或者奚族实在说不过去,针对的对象是谁不言而喻。所以,在表面的和睦之下,早已经暗流涌动。

终于,那个加速战争爆发的意外事件发生了,贞观十六年(642年)盖苏文发动政变,唐丽之间的关系陷入到巨大的不确定性之中。这一事件很快由唐朝营州都督张俭上报唐廷,不少大臣都建议李世民出兵讨伐,但唐太宗以不忍趁丧乱进攻等原因未同意出兵,但在贞观十七年(643年)六月安排太常丞邓素出使高丽。

这件事本来也平常,但邓素出使回来之后别的没说什么,直接就建议太宗曾兵怀远镇(今天辽宁辽中县附近,唐丽边境地区)威慑高丽,虽然李世民以远人不服、修文德以来之拒绝了邓素,但这个关键的信息告诉我们这个太常丞出使高丽不仅仅的访问那样简单,很可能也承担着刺探高丽虚实的任务。

到了贞观十八年(644年)二月,朝鲜半岛上的新罗与高丽爆发战争,新罗遭遇沉重压力,遣使向唐太宗求援,更严重的是,有证据表明高丽开始与倭国联络,有引日本势力介入半岛局势的意向,而从后面发生的事情来看,朝鲜半岛的高丽和百济联络日本对抗唐帝国几乎确定无异。

正是在这样复杂危急的背景之下,李世民终于做出了出兵的决定,下令李勣、张亮、李道宗等贞观朝的名臣武将率军海陆两路进攻高丽,唐丽战争正式爆发。

和隋炀帝草率出击不同,李世民在出兵之前经过了比较谨慎的考虑,并且重新制定了灭亡高丽的最高战略。

在总结了隋朝几次征战高丽失败的经验后,唐朝君臣进行了有针对性的改进。首先第一点就是正视对手高丽的实力,不再和隋炀帝时期一样麻痹大意,认为高丽不堪一击,在出兵之前进行了认真的准备。

第二点很重要的就是改变了隋朝时期调集大军直扑平壤,妄图一击制胜的战略,变为了首先攻略辽东,获得重要支点,并调动东北地区及朝鲜半岛其他势力的力量,逐步蚕食削弱高丽来最终灭亡高丽的战略。

这一战略在李世民和李治时期得到了彻底贯彻,甚至还开发出了唐朝版本的“老山轮战”-十余年间五次出兵,消耗高丽人有生力量以及首先灭亡百济获得朝鲜半岛的战略支点南北夹攻等许多衍生战略,这对于唐朝灭亡高丽起到了最重要的指导作用。

02围点打援的经典战例-高丽人15万援军兵败安市城

安市城,也就是现在的辽宁省海城营城子附近,是高丽人经营的辽东地区山地防御体系的重要战略支点。前面已经说过,高丽人在辽东地区建立了非常坚固的河、城防御体系,安市城就是辽东半岛南端重要的城池。

贞观十九年(645年)三月,唐军集结于怀远镇附近,正式发起对高丽的进攻。高丽人原先以为凭借着坚固完善的辽河、高丽长城防御体系,辽东地区坚如磐石。但在擅用骑兵和北方突厥人都能一较高下的初唐君臣面前,这些防御体系几乎就和法国人的马奇诺防线一般。

初唐名将李勣明面上集结了兵力在辽河与高丽人对峙,看着准备要强渡辽河,但却在吸引了高丽人的注意力之后率军从辽河上游渡河,奇兵跨过了辽河,出现在了辽东重镇玄菟城下(今辽宁抚顺附近),高丽人慌乱之间无法组织起有效的反应,僵硬的防御体系被唐军捅穿,盖牟城、辽东城、白岩城等先后被唐军攻占。

唐太宗征讨高丽的作战图,左下角是安市城

在扫荡了辽东中部的城镇之后,唐军主力开始南下,六月初左右,唐军出现在了安市城附近,对安市城的围攻开始了,逐渐反应过来的高丽也开始调兵遣将救援仅存的几个重要山城,双方爆发了激烈的战斗。

历史上对于高丽在辽东地区构建的山城防御体系记载相对来讲是较少的,但安市城的研究还比较丰富。

对于安市城的具体位置,主要有营城子山城和海龙川山城两种主流说法。根据王天姿在《高句丽辽东安市城建安城研究》一文的介绍,营城子山城在今天的辽宁鞍山市海城市东南八里镇营城子屯东边山坡之上,遗址显示这座山城倚山脉而建,居高临下地势险要,而且城内还有泉水,能够供给守军足够的水源。而近些年在营口大石桥市周家镇东金村东边海龙川山上又发现了一座山城,同样出现了高丽时期的遗址,所以又有学者认为唐丽之战中著名的安市城在此。

不过不管在哪,两座山城地势险要,都建筑在山脊之上,而且营城子山城内还有山泉可以供给守军使用,当真是易守难攻的所在。

《资治通鉴》记载:

贞观十九年,车驾发辽东,丙辰,至安市城,进兵攻之。丁巳,高丽北部耨萨延寿、惠真帅高丽、靺鞨兵十五万救安市。

耨萨大概相当于唐朝的总督一级的高级军官,高延寿、高慧真两人眼见辽东地区防御体系被唐军击穿,赶紧领兵救援安市城以稳定局势,李世民等人获知这一个消息之后,便制定了围点打援的计策,缓下了围攻安市城的节奏,静等高延寿等人的到来。

李世民是历史上少有的军功盖天的帝王,教员就曾说过“自古能军无出李世民之右者”的赞语,更有人曾经说过,李世民没有滥杀功臣的原因就是唐朝开国武将们几乎没有打得过李世民的。

安市城歼灭高延寿等人的15万大军依然延续着李唐以少击多、以动击静的特点,高延寿在安市城以南依靠山脉布阵,李勣也按照安排集合军队,率领1万5千步骑军队与高延寿对峙。

1.5万vs15万,高丽人的优势非常明显,高延寿看见李勣布阵与他对峙,便想要依靠着人数优势一举碾压唐军。但正在高丽人准备发动进攻的时候,侧后方却突然出现了长孙无忌率领的唐军。

原来在布阵之前,李世民已经安排长孙无忌悄悄率领1万余名唐军绕道山北到了高延寿的背后,并赶在高延寿进攻之前突然杀出。古代通讯效率低下,作战非常非常依靠阵型,打仗绝对不是今天打游戏一般鼠标一点,几千几万人就整齐划一的前后运动。

李勣的1万5千人面对10倍于己的高丽人能够稳住阵脚,而长孙无忌能够悄然率领1万唐军出现在高丽人的背后,都体现出了唐军极高的组织力,这不是简单能做到的。

相反,15万高丽人惊恐地听到侧后方传来巨大的冲杀声,心里就先慌了,15万人慌了神的后果是灾难性的。大家都有挤地铁、挤春运或者挤商场的经历,如果在这个时候有人突然点燃一支鞭炮,怕是就发生踩踏事件了,更别说数千数万的人。

见到长孙无忌得手,李世民在山上命人擂响战鼓,各路兵马鼓噪而进,高延寿原本还想依靠着人数优势分开抵挡,但乱掉阵型的军队战斗力下降剧烈,很快就被唐军完成了分割包围。

幸亏高延寿还算是有谋略,迅速带领身边禁卫军约2万人退到了附近的小山上展开了防御,这也是当时最好的选择了。

但双方实力差距是明显的,到了6月24日,高延寿走投无路,率领3万6千8百人放下武器投降了,唐军坑杀了3300名冲杀唐军军阵的靺鞨士兵,内迁了3500余名酋长,破坏了靺鞨的组织能力。

03偶然与必然-安市城的围城之战

唐军一举击败15万高丽援军让高丽举国震动,数百里以内都没有了人烟,安市城之战进入到了艰苦的围城阶段。

歼灭高丽人的有生力量之后,唐军继续把安市城围了个水泄不通,但因为安市城地势险要,古代攻城作战手段相对单一,守城一方占据了非常大的优势,加上此时唐军已经攻略了辽东高丽人十数座城池,刚经过大战确实劳累,便在安市城下僵持了起来。

围城期间李道宗曾经建议李世民,安市城之战高丽人倾国而来,平壤城一定防守薄弱,可以率精兵长驱直入直扑平壤城。但前面已经说过,唐朝君臣总结隋炀帝征讨高丽失败原因的时候,重要一点就是认为隋炀帝过于急躁,总想着直击平壤一举获胜,所以李世民拒绝了李道宗的建议。

事后来看,李世民的判断还是非常正确的,此时的唐军已经深入了高丽腹地,平壤更是远在朝鲜北部,而且此时已经入秋,孤兵深入极有可能被高丽人围攻而失败,从而被高丽人抓住机会反击一波。所以李世民虽然是运动战、大军团骑兵高速穿插的高手,但依然稳妥考虑拒绝了李道宗。

不过随后李道宗又提出了一个新的建议,针对安市城依靠山势的特点,他建议李世民在安市城附近修筑土城,削弱甚至反转安市城地势高的优势,从而破解当前的困局。

这一点获得了唐军高层的同意,唐军便迅速开始行动起来,在城南修筑土山,并用冲车炮石摧毁城墙,准备以此结束安市城之战。

垒土围攻是古代常用的攻城手段,和云梯类似,都是要破坏守城方城墙高度优势之后击败守军的战略。垒土这一招非常奏效,战场形势逐渐朝着不利于高丽人的方面变化起来。

但前面已经说过,此时的唐军攻略了辽东数十座城池,已经属于强弩之末,虽然凭借着唐军高级将领极高的军事素养和士兵极高的军事素质,依然击败了高延寿的15万大军,但围城之战确实艰苦。

古代作战阵型的作用非常巨大,通常阵型被破坏的一方距离失败就不远了

而且此时的高丽安市城被团团围住之后反而有了破釜沉舟的勇气,兔子急了还咬人,深陷死地的高丽人也爆发出了坚韧顽强的战斗意志。

随着天气逐渐转凉,东北的朔风开始吹卷着唐朝人的军营,辽东的冬天和莫斯科的冬天一样,都是远超过敌人的巨大威胁,幸亏李道宗献上的垒土之计取得了良好的效果,安市城外的土山一天天的增高,安市城的地势优势也逐渐被蚕食。

但就在关键时刻,一个偶然事件的发生改变了安市城之战的走向,就在庞大的土堆逐渐超过安市城的城墙的时候,突然发生了塌方,滚滚泥土直接冲到了安市城的城墙之上,冲毁了一段城墙!

倒塌的土堆让唐军前面的努力付之东流,但却意外地给唐军提供了一个趁势杀入城内的良机,只要夺得这段城墙的控制权,安市城就将在唐军的掌控之中了。

但就在这个关键时刻,驻守土堆的唐军果毅都尉傅伏爱擅离职守,土堆之上的唐军一下子处在了群龙无首的境地,反而被城内高丽人组织的敢死队冲下了土堆、丢掉了先机。

李道宗闻言之后立马安排最精锐的部队拼命冲击土堆以及被土堆冲毁的安市城城墙,因为他知道正好到了双方拼命的时候了:倒塌的土堆基本不可能再次垒起,冲毁的城墙也不是随随便便就能修好的,谁能夺取城墙,谁就能获胜。

但由于傅伏爱的擅离职守,唐军失了先机,再次仰攻安市城难度非常大,在连续三个昼夜发动进攻无果之后,李世民判断此时的天气已经不适合再顿兵坚城之下,加上粮草就要用尽,唐军便撤军了,安市城之战就此结束。

我们回头来看这场战斗,虽然唐军铩羽而归,但这场战斗也绝不是韩国人在电影中表现的那样孤城抗击“50万”唐军,并且大获全胜,甚至还出现了李世民被射中眼睛不得不退兵这样的魔幻剧情。

实际上,唐军在安市城之战唯一的遗憾就是没把安市城攻占而已,围绕着安市城之战,高延寿的15万大军近乎全灭,3万多人投降,唐军还缴获了马、牛、铁甲等大量的物资以及其他武器,围点打援战术非常的成功。

再放大到战略层面来看,唐军这次一举捅穿了高丽人经营百年的辽东河-城防御体系,在辽东地区占据了数个关键的城池。《资治通鉴》记载:

(唐太宗东征)攻占玄冤、横山、盖牟、磨米、辽东、白岩、卑沙、麦谷、银山、后黄十城,徙辽、盖、岩三州户口入中国者七万人。新城、建安、驻桦、三大战,斩首四万余级,战士死者凡二千人,战马死者十七、八。

更为重要的是,这一次东征,原先制定的控制辽东徐图高丽的政策得到了彻底的贯彻,这是最大的胜利。唐军撤退之后在辽东城等攻占的城池设州置县,作为下一步进攻的前进基地,这一仗结束之后,有人为太宗献计,也就是轮番袭扰的“老山轮战”政策也是依靠着这一次攻占的城池为基地(有人猜测这个计策是李勣提出的,当时东征将领中他最有如此战略眼光),这些都为高宗时期彻底灭亡高丽打下了良好的基础。

23年后,李勣、薛仁贵、契苾何力、刘仁轨等名将终于踏上了朝鲜半岛,唐军兵临于平壤城下,这次比安市城高大的多的平壤城却没有抵抗太久,高丽人的精血早已经消耗在了与西边巨邻大唐帝国永无休止的进攻之中。

23年之前李道宗的土堆意外倒塌,守将临阵脱逃最终让唐军没能攻克安市城,但这些不过是历史长河中的一些偶然。

中国人总是喜欢去仔细阅读自己那浩瀚的史书,原因就在于读史让人明智,其中教会我们最重要的一条就是生存之争是无比残酷的,唯有靠实力说话,安市城之战即使被如何描述的荡气回肠、花团锦簇,也不过是浩浩荡荡历史大势中的一朵浪花,终究还是淹没在了历史长河之中。