古代考中进士后能当个什么官?大名鼎鼎的内阁大学士又是几品官?

古代考中进士后能当个什么官?大名鼎鼎的内阁大学士又是几品官?

在古代,一个男人一生中最高光的时刻是是什么时候?毫无疑问,“洞房花烛夜,金榜题名时”,除了新婚之夜抱得美人归之外,另外一个高光时刻大概就是在三年一度的科举考试中考取功名了,用现代人的话来说就是“爱情事业双丰收”,这是古往今来每一个中国男人的梦想。

科举考试毫无疑问是中国古代的伟大发明,甚至有人称科举为中国除四大发明之外的“第五大发明”。现代有些人批评古代的科考是以“八股文”取士,说八股文腐朽陈旧,限制人们思想和文化发展,这种说法纯属站着说话不腰疼。中国在隋唐以前讲究“门阀政治”,上层政治精英均出自当时社会上的门阀大族,社会等级分明,平头百姓极难出头。而隋唐时发明的科举制度可以说是一项伟大的创新,这种制度给了底层平民走向国家政治舞台的机会,打破了之前世家大族的“政治垄断”,自此无数知识分子为了能够实现阶级跨越不惜寒窗苦读数十年,只为考取功名,从而光宗耀祖。

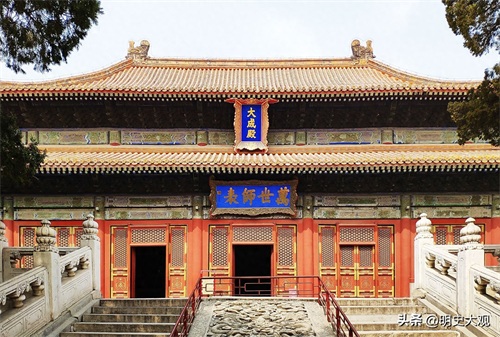

今北京孔庙

那么在古代考进士究竟有多难?考中了进士之后又能当个什么官呢?我们经常听到的大名鼎鼎的殿阁大学士又是个什么官呢?今天我们就以明朝为例为大家科普古代科考的选官制度。

科举取士

明朝开国之初,经过元末明初数十年的战争,国家可以说是百废待兴,亟需人才,明太祖朱元璋仿照唐宋旧制,重开科考为国家选取人才。洪武三年(1370年),朱元璋昭告天下说:

“自今年八月始,特设科举。务取经明行修、博通古今,名实相称者,联将亲策于廷,第其高下而任之以官。使中外文臣皆由科举而进,非科举者,毋得与官。”

也就是从这一年开始,明朝的科举就轰轰烈烈的开始了,这一年,京师和全国各省都举行了乡试,第二年春天在京师举行会试,选中了120人,随后在奉天殿(今太和殿)举行殿试,朱元璋亲自考试,从中点选了吴伯宗为第一名,这个吴伯宗就成了大明第一位状元,这120个人就成了大明朝第一批进士。殿试结束后朝廷将进士黄榜张挂在午门之外,并在奉天殿昭告天下,在中书省大宴新科进士,这在当时对于读书人来说绝对是一大盛事。

今故宫博物院午门

可是轰轰烈烈的科举只举办了一届就被朱元璋叫停了,因为朱元璋发现通过科举选拔的人才大多都是年轻的后生,这些人虽然饱读诗书,但是对于政务却几乎是一窍不通,没办法将所学的文化知识运用于实际的工作中去,所以洪武六年(1373年),朱元璋下诏停止科考,转而采用荐举制来选拔人才。

所谓的荐举制就是让各个地方推举人才,然后统一送到京师由吏部负责考察录用。荐举制一开始确实为国家选拔了一些可用之才,可是时间长了问题也来了,由于没有统一的、科学的选拔标准,各地选送的所谓“人才”参差不齐,甚至滥竽充数的也不在少数。到了后来,吏部一次推举的需要授官的人就多达3700多人,这实在是一个恐怖的数字,朝廷哪里有这么多闲官给这些人!

于是在停止科考十年之后,洪武十五年(1382年),朱元璋又下诏重新恢复了科举。很显然,朱元璋意识到了荐举制的问题所在,那就是标准不统一,地方政府和吏部选官大多都是凭主观认识或者凭关系,长此以往肯定不能为朝廷选拔到合适的人才。科举制虽然也有它的缺点,但起码全国统一标准,相对来说减少了主观认识不同、人为干扰等因素,最大程度的保证了选拔的公平性,选拔出来的人才经过在特定岗位的“实习”,大多数都是可以为国家所用的人才。

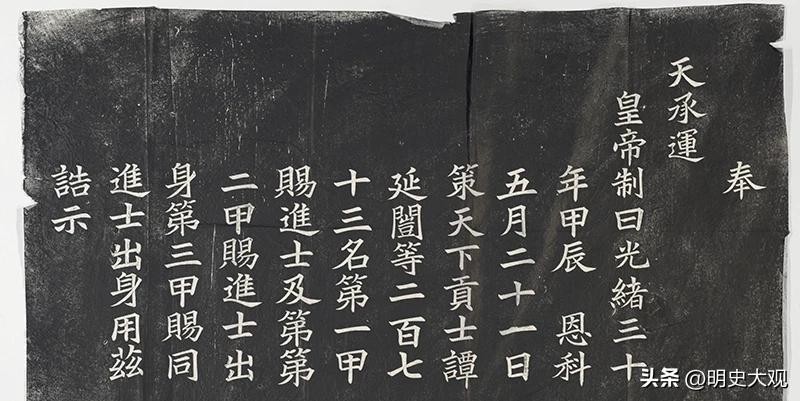

那么科举是怎么考的呢?明朝时科举考试大致可以分为三级,第一级为县试、府试和院试,也就是地市一级的考试,考中的成为生员,也就是我们常说的秀才;第二级为乡试,也就是省级考试,考中的称为举人;第三级为会试及殿试,会试就是我们通常所说的“进京赶考”,由礼部主办,考中的称为贡士。会试之后由皇帝亲自主持进行殿试,考中的称为进士。进士又分为三个级别,称为三甲,一甲三人,赐进士及第,就是我们耳熟能详的状元、榜眼和探花,二甲若干人,赐进士出身,三甲若干人,赐同进士出身。

进士及第牌匾

大家应该都知道,古代科考的录取率是极低的,每个省乡试的录取比例大概是30人取1人,也就是说录取率仅为3%左右,而且每个省的举人的配额极其有限,南北直隶最多,也就100人,其他省最多的是江西,大概65人,最少的则是云南,只有20个人,所以在古代能考上了举人已经是祖坟冒青烟了。

而会试的录取人数一开始没有明确的规定,明朝最少的时候一次录取32人,而最多的时候一次录取472人,到了成化年间才以300人为定制,会试的录取率相对乡试略高,大概为8%左右,大家简单计算一下可知,一个秀才最终能够考中进士的比例大概只有万分之三的左右,这可真是名副其实的“万里挑一”,丝毫不亚于现在全国高考考上清华北大的难度。

进士授官

那么考上进士之后能上个什么官呢?在明朝,只要你考上了举人你就有了做官的资格,即便最终在“全国大考”中考不上进士,运气好也能混个小官当当,比如当个七品的小知县、或者九品的教谕,也就是县教育局局长之类的,至于进入京师当个京官那是想都不要想的。

而考上了进士则大大的不同,朝廷会依据新科进士们的名次和表现将他们安排到不同的机构任职,大致会分为以下三种情况:

第一种,一甲的三个人会被分配到翰林院,状元会被授予翰林院修撰,榜眼、探花则被授予翰林院编修,等于这三个人直接有了翰林院的正式编制。

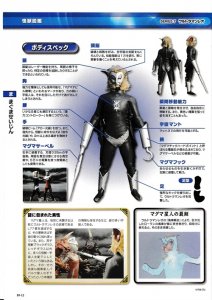

北京孔庙的进士题碑

那么明朝的翰林院是个什么机构呢?洪武十八年(1385年),明太祖朱元璋更定官制,翰林院设正官学士一人,正五品;侍读学士、侍讲学士各两人,从五品;史官修撰三人,从六品;编修四人,正七品;检讨四人,从七品。

也就是说翰林院只是一个正五品的衙门,看起来品级不高,跟六部、大理寺、督察院这些正二品衙门比差远了,但是翰林院可不是一般的衙门,它是国家重要的选才、育才、储才之地,是国家高级政治人才的“摇篮”,虽然品级低但是政治地位却十分重要。翰林院就相当于是大明朝的中央秘书机构,直接服务于皇帝本人的,明朝的内阁正是脱胎于翰林院的。

而从成化年间开始,明朝官场逐渐形成了“非进士不入翰林,非翰林不入内阁”的惯例并逐渐成为定制,自此以后通过科举考试成为进士继而成为翰林官,已经成为了明朝得以进入帝国最高权力中心内阁的几乎唯一通道。

第二种,二甲及三甲中的佼佼者会被选为“庶吉士”,同样能够进入翰林院,但是有三年的“实习期”,等于是有了翰林院的“临时编制”。大家可不要小看只有临时编制的庶吉士,这个庶吉士可了不得,在明朝,庶吉士历来被人们称为“储相”,从明初的第一代内阁成员解缙到万历年间的“大明第一丞相”张居正,从庶吉士一路做到六部尚书乃至入阁拜相的可谓是数不胜数。

清朝光绪年间的翰林院庶吉士匾额

三年实习期过后,表现优秀的庶吉士将会继续留在翰林院,当个编修或者检讨,虽然品级不及一甲的三个人但是也有了正式编制,以后前途不可限量;表现一般的就没有资格继续留在翰林院了,不过也能留在京师,通常能当个科道官,也就是六科给事中或者十三道监察御史,虽然品级也只有正七品,但以后前途也很光明,运气好的话将来在京师当个朝廷大员或者到地方当个地方大员也不在话下。

第三种,二甲以及三甲没被选为庶吉士的新科进士们有一少部分运气比较好的也能够留在京师当个小京官,比如给事中、御史、六部主事、行人司行人等,剩下的就没机会留在京师了,只能到地方上当个地方官,比如推官、知州、知县等,这部分人一辈子混到头混个五品的知府然后光荣退休应该问题不大,要是能混个二品的地方督抚就算祖坟冒青烟了。

不管能混到以上三种待遇中的哪一种,这些新科进士们都已经算是大明“体制”内的人了,他们经历过“千军万马过独木桥”的科举考试,已经成为了这个国家亿万兆民中的佼佼者了,不知要比那些终日“锄禾日当午、汗滴禾下土”的农民强多少倍。

进士题名碑

而这些新科进士们中将来会有极少一部分会被冠以“文华殿大学士”、“武英殿大学士”、“文渊阁大学士”之类的大学士称号,乃至进入内阁成为“一人之下、万人之上”的内阁首辅,那么这个殿阁大学士究竟是个什么官呢?

殿阁大学士

实际上,在明朝,殿阁大学士并不等同于内阁大学士,严格意义上讲明朝根本没有“内阁大学士”这个官,换言之,成为“XX殿”或“XX阁”之类的殿阁大学士并不意味着就一定是内阁成员,同样的,内阁成员未必就一定具有殿阁大学士的头衔,很多人将其混为一谈,是完全错误的。

我们首先来看看“XX殿”大学士是个什么官。洪武十三年,朱元璋以谋反之名诛杀了胡惟庸,并借机废除了中书省和丞相制度,且设立祖制要求后世子孙永远不得再立宰相一职,朱元璋这么做的原因很简单,就是不想让自己辛辛苦苦打下来的天下交给别人来治理。可是废除中书省和丞相之后,皇帝的权力虽然大大加强了,但是皇帝要处理的政务也同样大幅的增加了,纵使朱元璋宵衣旰食、勤政不怠也完全不可能独自一个人处理完帝国所有大大小小的政事。

朱元璋AI修复画像

因此,朱元璋必须要设立另外一个不同于中书省的辅佐机构来帮助他,一开始,他尝试设立了“春夏秋冬”四辅官,但是效果不好,很快就废止了。很快,朱元璋就找到了解决方案,他仿照宋制设立殿阁大学士来辅助皇帝,《明史·职官志》有以下记载:

十五年, 仿宋制, 置华盖殿、武英殿、文渊阁、东阁诸大学士, 又置文华殿大学士, 以辅导太子, 秩皆正五品……大学士特侍左右, 备顾问而已。

洪武十三年废相之后,朱元璋不得不更定官制,洪武十五年,朱元璋仿照宋朝制度,设立了华盖殿、武英殿、文华殿、文渊阁、东阁大学士,虽然名为“大学士”,听起来很厉害,但也只是个正五品官而已。这些大学士没有任何处理政务的权力,只是作为皇帝的顾问,在皇帝有需要的时候召见他们给皇帝提供建议而已。

对此《明史·宰辅年表》在开篇就很清楚了澄清了明初朱元璋设立的大学士的职权:

仿宋制, 置殿阁大学士, 而其官不备, 其人亦无所表现。变理无闻, 何关政本, 视前代宰相, 迥乎异矣

这时候的殿阁大学士跟前朝的宰相相差十万八千里,除了跟皇帝比较亲近以外,其他无所作为。

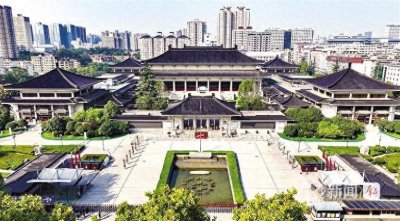

今故宫博物院文华殿

到了明成祖朱棣靖难夺位以后,他在父亲设立殿阁大学士的基础之上设立了内阁,继续尝试解决废相之后皇帝辅政机构的问题。《明史·职官志》载:

其年九月, 特简讲、读、编、检等官参预机务, 谓之内阁。

也就是说一开始,朱棣设立内阁的时候,是从翰林院中挑选优秀的侍讲、侍读、编修、检讨等官入值文渊阁,这就是第一代内阁的人员构成。《明史·成祖本纪》载:

侍读解缙, 编修黄淮入直文渊阁。寻命侍读胡广, 修撰杨荣, 编修杨士奇, 检讨金幼孜、胡俨同入直, 并预机务。

一开始进入内阁的成员解缙、黄淮、湖广、杨荣、杨士奇、金幼孜、胡俨都出身于翰林院,而其中品级最高的翰林院侍读学士也只有从五品而已,这七个人没有一个是殿阁大学士。一直到永乐十八年,才进封金幼孜、杨荣为“文渊阁大学士”,直到这个时候,他们也才从六品甚至七品的翰林官升为正五品的殿阁大学士而已。也就是说终洪武、永乐两朝,殿阁大学士也就是一个正五品的京官,一直没有违背朱元璋设立殿阁大学士的宗旨,也就是可以亲近天子,为皇帝出谋划策,但是品级一定要低,这样他们才不会又变回成之前的宰相。

可是这种情况随着明仁宗、明宣宗的到来而发生根本性改变。仁宗即位以后,非常倚重原来在东宫辅佐自己的杨士奇、杨荣等人,于是他违反了自己祖父和父亲定下的祖制,开始给内阁成员加官,晋升杨士奇为礼部侍郎兼华盖殿大学士,同时增加了“谨身殿大学士”,升杨荣为太常卿兼谨身殿大学士,这样一来,内阁的政治地位就被彻底改变了,可以说从此内阁就开始一飞冲天了。

影视剧《大明风华》中的杨士奇形象

为什么这么说呢?因为终明一朝,殿阁大学士都是正五品,成为定制,从未改变,但是仁宗即位后开始给进入内阁的殿阁大学士们加官,杨士奇和杨荣直接加到正三品的侍郎和太常卿,这还没完,等到明宣宗朱瞻基即位后,杨士奇因功被晋升为少师兼兵部尚书,杨荣因功被晋升为少师兼工部尚书,要知道少师的品级可是从一品,虽然只是个荣誉称号,但是两位俨然已经位列“三孤”了,地位相比只有正五品的殿阁大学士不知道高了多少倍。

当然了,内阁权力和地位的提高并不仅仅是因为内阁成员官衔品级的提高,更重要的是从仁、宣二朝开始内阁获得了百官章奏的“票拟”权,如果皇帝软弱懒惰或者无心国事,那么内阁的“票拟”从某种意义上讲就代表了皇帝的旨意。从洪武、永乐时期只能给皇帝提供建议,到洪熙、宣德时期逐渐获得了票拟权,内阁的角色从顾问变成了辅政大臣,从而获得了“制度性”的权力,再加上皇帝通过不断加官提高内阁成员的品级,内阁成员的地位和权力才得以位极人臣,成为百官之首,这完全违背了明太祖朱元璋当初设立殿阁大学士的初衷。

另外还有一点需要澄清,从明初朱棣设立内阁开始,一直到明中期,内阁成员入阁时并非都是殿阁大学士,出阁时也未必会晋升为大学士,这种情况一直持续到成化年间才可以改变。成化之后,所有的内阁成员出阁时都会被升为殿阁大学士,而且逐渐形成了先升殿阁大学士再入内阁的惯例,也就是说从1368年朱元璋开国一直到成化皇帝明宪宗朱见深登基的1464年这将近100年间,能够进入内阁的文官并不一定就是殿阁大学士,所谓“内阁大学士”的说法是非常不严谨的。

在明朝,判断一名大臣是否是阁臣的唯一标准是这个人是否被皇帝下诏“入直文渊阁,参预机务”,也就是进入了内阁,而不是是否为殿阁大学士。反之,即便某个人具有殿阁大学士的头衔也并不意味着这个人就一定能够进入内阁参预机务,也可能是仅仅用来加官、恩赐或追赠而已。比如仁宗时曾任命权谨为文华殿大学士,但不入内阁,嘉靖时曾加封因“大礼议”有功的礼部尚书席书为武英殿大学士并令其致仕,万历时同样曾加封潘晟为礼部尚书兼武英殿大学士衔致仕,这三个人的殿阁大学士头衔都只是“荣誉称号”而已,并不入阁。

今故宫博物院文渊阁

此外,网上还有很多人说殿阁大学士不分等级,排名都是一样的,这种说法也是错误的。以明朝为例,洪武年间朱元璋初设大学士时只有华盖殿、文华殿、武英殿、文渊阁、东阁这“三殿两阁”大学士,仁宗时又增加了谨身殿大学士,位列华盖殿之后、文华殿大学士之前,至此形成了殿阁大学士的定制,即华盖殿大学士、谨身殿大学士、文华殿大学士、武英殿大学士、文渊阁大学士、东阁大学士,这“四殿两阁”大学士品级虽然一样,但是以华盖殿大学士为首,排名第一,东阁大学士排名最后。

只不过到了嘉靖年间,三大殿失火重修之后,老道士嘉靖帝将三个殿重新改名,所以华盖殿大学士才变成了中极殿大学士,而谨身殿大学士变成了建极殿大学士,但排名顺序并没有改变,因此万历年间内阁首辅张居正从建极殿大学士到中极殿大学士要用“进”字,到了中极殿大学士后殿阁大学士这条“职业生涯”就已经到顶了,皇帝再加官就只能从三孤升三公、少傅升少师、太傅升太师了。

大家对于明朝的殿阁大学士和内阁怎么看?欢迎大家在评论区留言讨论!

“读史明智,知古鉴今”,我是明史大观,专注明史研究的历史爱好者一枚。创作不易,喜欢的话点个关注吧,欢迎大家和我一起学习明史,传承传统文化。