火烧连营——一把葬送蜀汉未来的火:刘备为何发动夷陵战役?

火烧连营——一把葬送蜀汉未来的火:刘备为何发动夷陵战役?

失荆州走麦城

公元219年,建安二十四年,刘备已经在益州和汉中稳固了自己的势力。刘备的大将、镇守荆州的关羽觉得时机成熟,开始准备北伐。他的第一目标是樊城,他利用汉水将于禁的七军困于水中,俘虏了于禁和庞德,随后于禁投降庞德拒绝投降被关羽斩杀。这场胜利让关羽声威大振,也达到了他本人声誉的顶峰(威震华夏)。

然而,樊城守将曹仁急需援助,曹操派出多路军队前去解了樊城之围。与此同时,曹操还联络孙吴,希望孙权能趁机偷袭荆州。由于关羽驻守南郡,孙权感到压力,派遣吕蒙策划渡江白衣计,乘南郡空虚,夺取了荆州各地的城池。关羽无奈退守唯一还在的麦城,最终在突围失败后被俘,被孙权斩首。这一事件即为“大意失荆州,败走麦城”的典故。在麦城之战中,关羽和他的儿子关平被俘并被杀,孙吴方面则继续制定计划以夺取益州。孙权任命刘璋为益州牧,周泰为汉中太守,潘璋为固陵郡太守。此次战斗后,刘孙两家早先建立的联盟走向了终结。

樊城之战导致的败走麦城对蜀国未来命运走向是影响巨大的,早在刘备南阳三顾茅庐的诸葛亮的隆中对逐鹿中原第一步是以荆襄为根据地,再取四川的,若“天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川”双线打击魏国,但荆襄失去后,变成后来诸葛亮北伐的只能单线作战,加上川中地形复杂,粮草难以供给前线,导致后来蜀国北伐屡屡无功而回。

刘备征吴

关羽败走麦城被杀后孙权为了祸水引到曹魏,将关羽的首级送给曹操,而曹操则以诸侯之礼安葬了关羽的首级,孙权也依照诸侯的礼仪葬了关羽的尸体。这种行为在当时的政治和文化背景下并不罕见,展示了各方对关羽的尊重和对于礼仪的重视。

一年后,即公元221年,曹操去世。在此时,刘备收到了汉献帝已经去世的消息。在群臣的建议和万民的拥戴下,刘备以维护汉室大统的名义自立为汉帝,在成都登基,建立了蜀汉。然而,刘备在建立蜀汉后,不顾诸葛亮等人的忠告,执意以报仇为名,计划重夺荆州并东征伐吴。

蜀汉章武元年(221年)四月,张飞在前往阆中与刘备会合的途中,被自己的属下将领所杀害。张飞是刘备的亲信将领和重要将领之一,他的意外死亡对刘备的计划和蜀汉的稳定产生了不小的影响。在张飞的不幸去世后,尽管蜀汉失去了一位重要的战略将领,刘备仍然决定亲自率领军队东征孙吴。孙权得知刘备的行动后,派遣使者前去劝告刘备,试图阻止他的进攻。然而,刘备因失去了两位结义兄弟以及荆州这一重要地区而愤怒不已,很难被劝止。蜀汉和孙吴之间的关系恶化,孙吴只能准备迎战。

在夷陵之战后,陆逊展现出卓越的军事才能,被任命为大都督,开始在孙吴的军事中发挥重要作用。另一方面,孙吴也派遣使者向曹丕称臣,试图保持一定的外交平衡,避免曹魏趁机进攻。这也间接地认可了曹魏的统治地位,曹魏因此封孙权为大将军。这段时期,蜀汉和孙吴的军事冲突加剧,双方均派出优秀的将领,并且外交上也在权衡利弊。曹魏则借此机会加强对孙吴的外交控制,同时维持着对东吴的压力,形成了三国鼎立的格局。

在张飞去世后,刘备虽然失去了一位重要的战略将领,但他仍然决定亲自率领军队东征孙吴。孙权得知蜀汉的行动后派人前去劝说刘备,试图打消他的进攻念头。然而,由于蜀汉失去了两位结义兄弟和重要的荆州地区,加上愤怒和失落,刘备很难接受孙吴的劝告。孙吴在无法阻止刘备的情况下,只能筹备迎战。夷陵之战后,陆逊表现出色,因此被任命为大都督,开始在孙吴的军事中扮演重要角色。

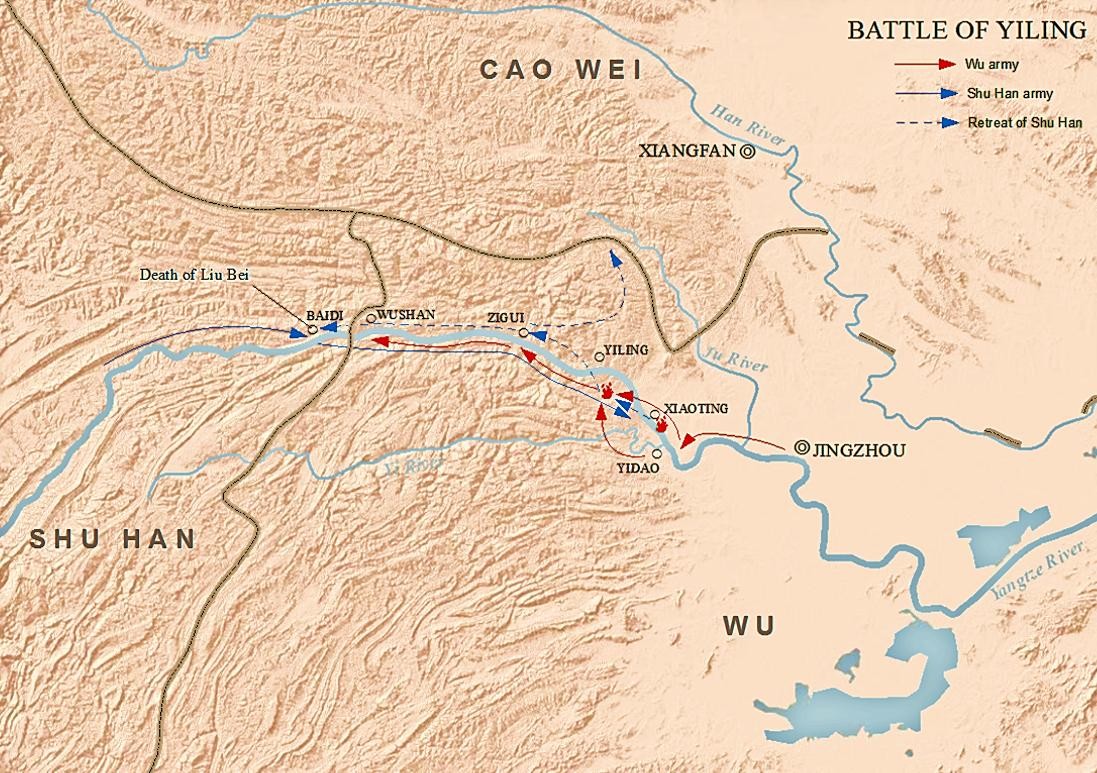

222年二月,刘备率领高昂士气的大军迅速接近夷陵,并布置其他将领在夷陵周边,计划实施夹击江东西岸的战略。当地的蛮族也响应蜀汉的号召,积极出兵支援。随后,刘备亲自率军从秭归进军猇亭,同时指挥着黄权等将领领导的江北军队,在夷陵道路上与吴国军队对峙。

刘备拉长了战线,急切期待着一场迅速的决战。他通过挑衅敌人的方式试图引诱敌军采取诱敌作战,这种战术可能是希望敌军冒险发动攻击,以便蜀汉军队能够利用有利的地形或敌人的战术错误来取得优势。挑衅敌人可能包括暗示攻击、造成敌方不安、或采取其他行动来诱使对方主动进攻,以期望能在战场上获得优势。

陆逊察觉到蜀汉军队士气高昂、志在必胜的态势,并且善于利用高地进行守势,因此决定先行退守,令吴军撤至夷陵和猇亭一带,并占据有利的地形进行坚守。蜀汉军队接连推进至夷陵和宜都郡治夷道,基本收复了宜都郡以及东吴设立的固陵郡,还特任廖化为宜都太守。蜀军营地延绵数百里,得到当地土著部族的积极支持,声势浩大。与此同时,荆南的桂阳和零陵也发生了叛乱,响应蜀汉。

蜀汉军队频繁挑战吴国,但陆逊坚守夷陵不出,两军开启数月的对峙。随着时间的推移,蜀汉军队疲惫不堪。为了尽快解决战事,刘备决定在山谷设下伏兵,并刻意放松防备,试图引诱吴军发起进攻。然而,陆逊未为此所动,依然坚守阵地。

刘备认识到这一计谋的失败,随即悄悄将八千伏兵引出山谷。这出其不意的行动扰乱了吴军的阵势,引发了一场混乱的战斗。陆逊才开始采取反击措施,这次出其不意的行动打乱了吴军的阵脚,开始了一场混战。这个意外的战术转变给了蜀汉军队在战场上的一线优势。

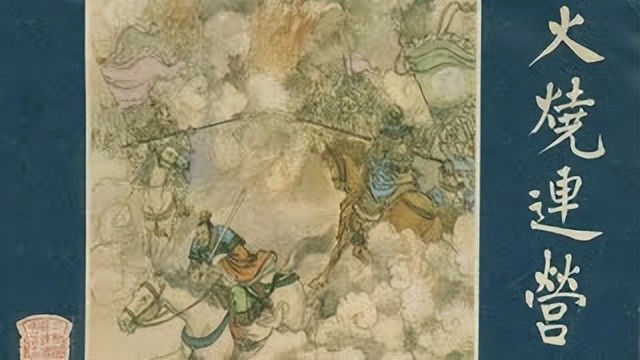

火烧联营

当时正值炎炎夏日,阳光如火,炙热的气温让蜀汉士兵备受煎熬。在这种烈日下,刘备别无选择,为了重新调整战略,不得不舍弃了水上舰队,将士兵们转移到了陆地上。他精心选择了深山密林间、溪涧旁的地形,作为休整和驻守之所。与此同时,刘备还实施了百里连营的战略,将军营分布于危险的山峦之间,这导致了军队兵力的分散,为陆逊提供了实施战略反击的机会,也暴露了蜀汉军队防御上的薄弱之处。蜀汉军队被布置在吴国境内崎岖险峻的山道上,遥远于后方的补给线,因此后勤补给方面面临着巨大困难,进一步加剧了军队的困境。

机智多谋的陆逊迅速洞察到了这些蜀汉军队的弱点。他抓住了蜀军分散和后勤问题的弱点,为实施战略性反击提供了绝佳的机会。陆逊在大举进攻前,率先攻击了蜀汉的一个营寨。然而,这次战斗以失败告终。尽管诸将纷纷认为这是对兵力的浪费,导致了许多将士的无谓牺牲,但陆逊却坚称:“我已找到破解对方的方法。”他发现蜀汉的营寨都是用木栅栏构筑而成,于是决定采用火攻的战略。尽管诸葛亮早已通过信件指出了这一弱点,但消息未能及时送达,陆逊却迅速破解了蜀汉军的防御布置。

当吴军展开全面进攻时,其战略布局十分巧妙。他们利用火攻作为开端,烈焰熊熊燃起,烟雾弥漫之下,蜀军处境陡变。同时,吴军封锁江面,切断了蜀军的退路,夷陵要道也被牢牢掌控。这突如其来的全线出击让刘备措手不及,蜀汉一方的重要将领,如冯习、张南、沙摩柯、马良等悉数殒命,他们的损失对蜀汉来说是极为沉重的打击。不仅如此,还有杜路、刘宁等人因形势所逼选择向吴军投降,这使得蜀汉军队的士气受到极大的打击。

吴军在这场战役中攻克了蜀汉的40余座营寨,陆逊统领诸军四面出击,汉军的阵地纷纷失守。激战中,蜀汉方面伤亡惨重,数万将士在这场激烈的厮杀中不幸殉命。战场上,舟船、军需物资、各类器械几乎全数损失,尸骸如山堆积江中,阻塞了航道,场面之惨烈难以形容。而在这场灾难性的战斗中,蜀汉的顶尖将领傅肜、程畿也英勇战死。同时,统领江面水军的黄权因退路被吴军切断,最终无奈率领残兵向魏国投降,这对蜀汉军队来说是极大的损失。在这一惨败中,唯有向宠所部保持了相对的完整,成为蜀汉军队中难得的支持力量。整个战局对蜀汉来说是一次沉重的挫折,士气受挫,资源损失巨大,需要付出更高的代价来重整旗鼓。

此战火烧联营七百里,蜀汉部队死降数万人,只有刘备率领着残部返回益州,并最终驻扎在永安县的白帝城(即今天重庆奉节东),随后又惊又吓的刘备一病不起。蜀汉此前所收复的宜都郡和东吴的固陵郡都被东吴成功夺回,导致蜀汉失地的进一步扩大,形势愈发严峻。

刘备逃出到白帝城后在东吴内部,包括徐盛、潘璋、宋谦等人都纷纷发表意见,认为刘备已陷入绝境,强烈主张再次出兵将其擒获。然而,陆逊与朱然、骆统等人则联合上书孙权,警告称曹丕已经集结大量兵力,表面上声称前来助阵东吴对抗刘备,实际却怀有异心。鉴于这一严峻局势,陆逊等人坚决主张孙权立即停止对刘备的追击,迅速调动军队回防应对曹丕的威胁。孙权深思熟虑后,最终决定命令将军们停止追击刘备,调回军队准备抵御曹丕的进攻。九月秋,曹丕率领大军开始对东吴展开全面进攻。朝这标志着曹魏和东吴之间展开了一轮新的战争。曹丕的举动间接帮助了蜀汉的刘备,因为东吴将主要精力转向了应对曹魏的挑战,暂时停止了对刘备的追击,为刘备争取到了一段喘息之机。

夷陵之战在很大程度上影响了蜀汉和东吴之间的关系,陆逊虽然用计击退了来势汹汹的蜀军,保住了荆州,但是自己的实力也受到了一定的影响。但这场战役同时也成为了两国关系的分水岭。战后,刘备也随后也数次向孙吴发出求和信,而孙权也认为蜀汉既然是志在光复汉室应该先讨伐曹丕,之后双方消除了一些矛盾,重新修好,并共同面对北方曹魏的威胁。刘备临终前将政权托付给诸葛亮,并在其逝世后,诸葛亮代表蜀汉派遣使者与东吴重新建立同盟关系,共同对抗曹魏,以继续抵御来自北方的威胁。

蜀汉在夷陵战败后元气大伤,只得采取固守策略。直到经过数年的休养生息的公元227年,蜀汉才有了余力,使诸葛亮率军北伐。但是此战之后蜀汉和东吴之间再也没有发生过大规模的战争,他们避免了大规模的冲突,更专注于对抗北方曹魏的挑战。直至263年的魏灭蜀之战之前,三国的领土基本保持了稳定,未发生重大变化。因此,夷陵之战被认为是前后三国历史的分界。

夷陵之战为什么会失败?

夷陵之战中刘备遭遇失败的原因可以归结为多个方面:

决策失误:刘备在夷陵之战中出于愤怒和渴望取得胜利的心态,着急展开行动,导致他做出了错误的军事决策。他决定以七百里连营的方式组织军队行动,这种策略在实际的战场环境中难以有效指挥和控制,也无法迅速应对吴军的反击。这种长距离连续营地布置不仅给军队指挥带来困难,也削弱了军队的整体作战效率。由于无法迅速调整和灵活应对战局变化,刘备的军队最终陷入了被动局面,这是夷陵之战失败的重要原因之一。地理失误:刘备在夷陵之战中未能准确评估地理条件,错误地选择了崎岖山道作为军队的行进位置。这种地形限制了他军队的机动性,使其难以展开有效的军事行动。同时,这样的地理环境也对军队的后勤补给造成了严重影响,因为这些崎岖山道难以保障补给线的畅通,导致刘备的军队在行动和补给方面遇到了巨大困难。这一错误判断地形的决策最终削弱了他军队的作战能力,成为夷陵之战失败的一个重要原因。战术僵化:在夷陵之战中,刘备未能灵活应对吴军的战术变化。面对吴军的反攻和火攻策略,刘备采取了较为僵化的战术布置,未能及时调整应对吴军的猛烈进攻。这导致了蜀军在战场上处于被动局面,难以有效抵御吴军的攻势。刘备在军事指挥上显得缺乏应变和灵活性,这使得他无法有效地应对吴军的战术变化,最终为战局的发展埋下了失败的因素。火烧连营:夷陵之战中,吴军利用火攻成功烧毁了蜀汉的营寨,这是刘备重大的军事失误之一。这场火烧连营导致蜀汉损失惨重,士气低落,进一步削弱了蜀汉的抵抗力。指挥对比:吴军在陆逊的指挥下展现出卓越的战略谋略和强大的战斗力,而蜀汉则未能充分发挥自身实力,蜀军来势汹汹求战心切屡次挑战,他“以怒兴师”,恃强冒进,犯了兵家之大忌,但是吴军以逸待劳,赢得也非偶然。

夷陵之战在陆逊和刘备两位领袖的对比中展现了出色的军事才能和战略智慧。陆逊善于正确分析局势,灵活运用战术,采取后退诱敌、集中兵力、后发制人的战术,最终巧妙运用火攻,以五万吴军一举击败气势汹汹的蜀汉军队,展示了其高超的指挥艺术和军事才能。相比之下,刘备在夷陵之战中暴露出了军事上的失误。他因“以怒兴师”,过于依赖兵力的强大,恃强冒进,导致犯了兵家之大忌。

在具体作战中,刘备未能正确评估地利因素,将军队带入崎岖山道中难以展开的位置,同时在面对吴军顽强抵抗时,未能及时改变战术布置,采取了无重点结营的错误策略,导致了被动局面并最终失败,酿成了覆军杀将的惨剧。魏文帝曹丕对此表示怀疑,并暗示了刘备的军事缺陷以及东吴的机会(“备不晓兵,岂有七百里营可以拒敌者乎!)。陈寿在《三国志·吴书·陆逊传》中对陆逊的出色指挥给予了高度评价,称赞他在春秋年龄时能够摧垮刘备这样一位天下称雄的领袖,赞赏他的谋略与才智,以此解决了一个重大战略问题。

刘备为什么会发动夷陵之战?

刘备不顾包括诸葛亮等人的劝阻一意孤行发动夷陵之战,虽然是以为关羽报仇为名,当然深层次原因远不止是为了报仇关羽一事。除了个人因素外,可能有更为复杂和深远的原因推动着刘备决定进行这场战争。

地盘争夺:

夷陵之战实质上是荆州之战的延续,代表了刘备集团对地域控制的争夺。这场战役背后有着深刻的原因。刘备失去荆州是其隆中对诸葛亮战略规划的一环,在隆中对策中,诸葛亮提出了以荆襄为根据地,再向四川扩张,最终图谋天下的计划。荆襄地区在政治、军事和经济方面占据着重要地位,对蜀汉集团的发展至关重要。

刘备渴望重夺并巩固对荆州的控制,这是实现诸葛亮战略规划的关键一步,有助于巩固南方统治,为未来的行动和扩张奠定基础。然而,荆州失去导致了刘备集团对战略目标的重新调整。夷陵之战成为重新夺取失地、巩固地盘、实现隆中战略规划的重要环节。刘备集团希望通过夷陵之战重新获得失地,延续荆襄为基础的南方扩张战略,为未来四川进军和国家长治久安奠定坚实基础,荆州失利让刘备集团认识到维护和拓展领土的重要性。

夷陵之战是为了挽回失地和争夺新领土。刘备渴望通过这场战役夺取更多领土,巩固蜀汉在南方的影响力,为未来发展创造更有利的条件。这场战争也意味着资源和地理战略位置的竞争。南方地区资源丰富,对粮食、人口和经济发展至关重要。控制夷陵地区还可以有效掌控长江三峡通道,对长江流域的交通和物资运输具有战略性重要性。

政治考量:

刘备作为一位领袖,在决定发动夷陵之战时,可能考虑了多方面的因素,其中外交关系和内部政治因素扮演了重要角色。

首先,夷陵之战发生在刘备刚刚登基为皇帝的时期。这一时期,他面临着巩固自身声望和地位的挑战。战争的胜利往往会提升一个国家或领袖的声望,并能在外交谈判中占据更有利的地位。刘备可能希望通过取得胜利来提升蜀汉的国家声誉,向外界展示其实力和决心,为未来的外交谈判争取更多优势。

其次,蜀汉与东吴之间存在着复杂的政治关系。在夷陵之战前,蜀汉和东吴曾有过一些紧张的时刻。通过取得战争胜利,刘备可能希望改善与东吴的关系,并展开更有利的政治谈判。这种战争胜利可以为两国之间的合作或联盟提供更有力的基础,有助于解决双方之间的纷争,并促进更紧密的合作。

此外,刘备经常强调他的目标是为了光复汉室。这种宣称不仅是一种政治口号,也是刘备为自己的行动寻找合理性和正当性的理由。通过宣称维护汉室的使命,他可能试图在国内外赢得更多支持,增强自身的合法性和领导地位。最后,在刘备领导的益州集团和荆州集团之间存在着复杂的矛盾。这些内部政治因素也可能影响到他决定发动夷陵之战。战争的胜利可能有助于凝聚和统一蜀汉内部力量,缓解内部矛盾,提升刘备在蜀汉内部的领导地位。

为关羽报仇:

夷陵之战对刘备来说既是一场战略性的决断,也是出于个人情感的考量。刘备、关羽和张飞曾立下桃园结义,情义深厚。关羽的死对刘备而言无疑是一个极大的悲痛和重大的损失。作为兄弟同盟和忠义之士,刘备难以坐视兄弟的死而不为之报仇,关羽是刘备忠诚的将领,其死不仅对蜀汉势力是重大的损失,也是刘备个人的痛失。桃园结义的誓言,忠义之情让刘备难以无动于衷。因此,为了对关羽的牺牲和忠诚不辱,刘备或许也出于对兄弟情义的尊重,才选择报仇雪恨。

此外,刘备若不维护荆州,无疑会让他丧失对该地区的控制权,这对他和蜀汉的发展是一个巨大的挑战。孙吴要求夺回荆州,这也使刘备有权为了维护自身的利益进行争夺。因此,夺取荆州变得更具合理性,它是他根据地的一部分,而他所做的努力也是为了维护自己的地盘和势力。然而,夷陵之战远不止关于个人情感和地盘争夺。刘备所采取的军事行动也是对他政治理念的一种体现,以及对维护自身地位和地缘政治影响力的一种努力。这场战争也体现了刘备想维护对南方地区影响力的努力,不仅仅是为了为关羽报仇,也是为了巩固自己的权势,这种野心也深刻地影响了他的决策。

资源扩张:

夷陵之战对蜀汉是一次极具战略意义的举动,因其地理位置的特殊性和所具备的资源潜力。尽管蜀汉的领土拥有天府之国这一富饶之地,但其相对狭窄的地盘限制了其发展,与江南的东吴相比,蜀汉在物资和人力资源方面存在明显的差距。夷陵地区地处长江上游,自然环境优越,资源丰富。这片地区不仅是连接巴蜀和江南的重要通道,还拥有着肥沃的土地、丰富的水资源和独特的战略位置。控制夷陵有利于蜀汉拓展自己的地盘,获取更多的物资和军事资源,为其国家的长期发展提供了更广阔的空间和更大的支持。

蜀汉在夷陵之战中若能夺回失地,将增加其在长江流域的地缘优势,扩大其南方的影响力和资源获取能力。这将有助于提升蜀汉的经济实力和军事地位,加强其在南方地区的统治,使其更具有与曹魏和东吴抗衡的实力。然而,战争的结果却并非如此,夷陵之战最终是蜀汉的失败,这一失败不仅导致了战略上的挫折,也削弱了蜀汉的实力。尽管刘备期望通过战争夺取更多资源和发展空间,但最终失败导致了更大的损失。

夷陵之战的失败对蜀汉实力造成了巨大消耗,成为日后挽回势力和地盘的困难根源之一。尽管诸葛亮尽心竭力,继承了刘备的志向,并发动了五次北伐,怀揣着恢复汉室的抱负,但北伐始终未能成功。尽管北伐的战役规划仔细、计策精巧,但受限于内部派系不团结和实力的不足等原因,鞠躬尽瘁的诸葛亮也未能实现他恢复汉室的抱负,以报答刘备三顾茅庐的知遇之恩。怎奈出师未捷身先死,即便在诸葛亮死后,姜维也发动了多次北伐,但多次因补给线太长、粮草不济被迫撤军。在连续失败的北伐中,蜀汉遭受了巨大的挫折。这些战事不仅给蜀汉带来了沉重的经济负担,更导致了军事和政治实力的削弱,加剧了国内外的不稳定局势。

汉祚已衰,天命难违。263年,曹魏的实际掌权者司马越发起了灭蜀战争。在这场灭亡战争中,邓艾率领精兵冒险偷渡阴平,攻占了涪城和绵竹关,逼近成都城下。面对强大敌人的压力,汉后主刘禅选择投降。同时,姜维得知此讯后,率领部队投降了锺会。这一系列的投降事件意味着蜀汉政权的覆灭,三国统一的步伐已经来临。蜀汉的灭亡并非单一原因所致,它是多方因素综合作用的结果。从连续的失败北伐中蜀汉各方面实力的削弱,到内部的政治分裂和财政困境,以及外部敌人的进攻,都对蜀汉的最终命运产生了深远影响。夷陵之战只是加速了这个过程。(图侵删)