日本武士的诞生

日本武士的诞生

日本的战国时代是一个战乱纷繁,诸侯逐鹿的大变革时代,要了解这个时代,首先要从古代日本的政治架构着手了解,那么我们从日本武士这个最熟悉不过的特殊阶层说起。

日本

武士的形成,源于日本平安时代末的庄园公领制。它的变化源于当时日本的律令制,所谓律令制就是用律令作为国家的基本法制体系来统治国家。其制度吸收了中国隋唐完备的律令体系,是日本古代当时发展出来的唯一的中央集权制度,在这样的政治社会背景改革下“大化改新”便出现了。古代日本的律令制下,全国农地的所有权都是由国家持有。“公地公民”的土地国有制和“计口分田法”是其经济关系的基础,国家通过租佣调制等方式压榨阶下农民,土地为日本朝廷所公有。随着生产力的发展,经济关系出现了变化,出现了土地私有化,因为越来越多的荒地已被开垦出来,逐渐形成庄园。新的生产经济出现破坏旧有的经济形势,原本律令制的班田租庸调制慢慢出现瓦解。地方豪族、寺社、贵族也趁机强取豪夺及兼并土地资源,进行大规模的权贵私有化。为控制庄园潜在的巨大经济利益,日本朝廷通过律令体制,希望将其纳入国家租税系统中,占有私有土地的领主出于免税等考虑,将土地所有权名义上委托献给公家、贵族和寺社,他们被称为“领家”,而领家又进一步将庄园进献给“本所”,即是更有权势的皇亲贵族和大寺社。庄园领主从而获得“不输不入”的权利,便出现了庇护式寄进系的层级经济关系,开发土地的原主就被任命为“庄官”,负责实际的土地经营管理。后来日本天皇为了打击日本朝廷的摄关势力,在院政时期推行了知行国制度用于抗衡,限制土地私有落入那些不纳税贡的大贵族手上,授予了部分贵族在地方特定分国的国司推荐权,并给予“国衙领”管辖下原属国家私有地的”公领分田地“利益。公领分田地相当于国有承租土地,租给有实力的农民和地方豪族去耕种,收取稳定的税租年贡。国司起源于日本奈良时代是地方一级行政组织的令制国管理官员,由中央派遣赴任。国司并不进行直接管理,以分权下放的方式进一步将土地经营权和行政权分给其下官员负责。同样,国衙领的土地也取得了区别于庄园土地“不输不入”的权力,但是后来却又逐渐变得私有化。私有的寄进系“庄园地”和国有的“公领分田地”由于互相争夺土地资源产生了矛盾,出现了名义拥有权和实际经营权的分离,形成了“庄园公领制”。国司和庄官都要承担向中央或领主交纳税收的义务,为了保护自身的经济利益,他们将领地内的部分人员武装起来,同时,朝廷出于安定地方社会治安的需要,也把捕盗、征税等权力下放给国司,形成了“国衙军制”。因此,地方的国司和庄官逐渐演变为军事贵族,武士逐渐形成了。

武士,这一新的特殊阶层伴随着庄园公领制的出现紧密结合。武士不同于律令制下的武官,初期在恒武天皇时代只是公家朝廷的一名武官,为维护朝廷利益而动的官员或是朝廷招兵由多数农民组成的“防人”。与后世幕府时代真正意义上的武士不能相较,武士是在地方势力主从关系的结合上维护“私”的利益出发而战的职业军人。日语的“侍”(Samurai)就是武士的代名词。

任何组织都需要一个核心建立,武士亦不例外。武士的核心领导都是些“臣籍降下”的皇亲贵族或在摄关政治斗争中失败的公卿大臣,遭到下放地方以后和地方的武士结合成私人领主的主从关系地方组织,武士集团就此形成。在朝廷军事力量不济的情况下都需要仰赖武士集团,尤其是摄关与院政的政治斗争都需要靠武士集团的力量,武士集团又为两股势力服务扩大自身影响,最终武士集团掌握了政治主导权。

武士不是空有一身武艺就能简单成为一名真正的武士。除了要擅长日本剑术、马术、射箭,更须读书有学识,会书法及做文章;兵法韬略还要有造诣等,操守品行都是品鉴的范围。日本武士尤其注重勇气这一品行特性,他们在战场杀敌或剖腹自裁都要显现这种视死如归极端的气势,都将其视为一名有勇气,受人尊敬的武士。在义理哲学方面造就了武士道精神,是实现身为一名合格武士的精神价值认同取向。武士道是基于一些美德如义、勇、仁、礼、诚、名誉、忠义、克己的精神信仰,思想渊源来自中国儒家孔孟之道的观念和佛教禅宗的领悟及日本国教“神道教”思想结合。

日本武士是日本10世纪~19世纪的一个历史社会阶层,从11世纪初期开始已是日本的重要政治力量。由恒武天皇的后裔恒武平氏和清和天皇的后裔清和源氏,两大集团开始争夺政权的斗争,摄关与院政之间的抗衡也夹杂在这场斗争之中。

从1156年“保元之乱”武士崭露头角开始,公家政权的时代即将结束,武者之世的开端。于之后1159年的发生的“平治之乱”中平清盛击败源义朝,平氏专揽朝政。标志着一个变化:以往天皇利用武士来进行政治斗争,现在武士开始获得政权甚至凌驾于天皇之上。

1181年,平清盛去世。源赖朝通过关东豪强北条时政的联姻关系得到支持,带领河内源氏系族复兴起兵,讨伐平氏。从源平合战(1180年~1185年)六年中逐渐消灭平氏势力和源氏一族内其他反对势力以后,1192年以镰仓为政治中心,开创日本第一个幕府政权-镰仓幕府,源赖朝正式成为“征夷大将军”。标志着由武士阶级建立的武家政权真正意义上登上历史舞台,日本政坛由武家政权主导。

源平合战之最终战:坛之浦之战

在源赖朝建立的武家政权中,幕府是实际上的最高统治机关,区别独立与公家朝廷的政权。设有行政的公文所,司法的问注所和军警机构的侍所都直属于幕府将军。地方则主要派遣守护和地头要职,“守护”是相对于军警头目负责地方武装治安及军事管理,“地头”是负责管理“庄园”及“公领”事务的职务名称。其责任有征收、上缴年贡,管理土地,维持治安等等。守护亦会身兼地头之职。在关东,幕府拥有关东御领和御分国作为“知行国”,拥有领地的支配收益权,所以幕府要通过派出守护和地头干预庄园、公领的经济,从而达到掌控全国的目的。镰仓幕府的阶级基础是御家人制度,武士是将军的“御家人”,将军赐予他们土地,保护他们的利益,因为守护和地头之职都由御家人担任,所以武士对将军有着“奉公”与“御恩”的主从关系。御家人是将军扶植的直系家臣,亦即后来所谓的“谱代家臣”要世袭效命于将军,依靠他们维持层级的分封统治。而非御家人也同样纳入幕府体系中,他们具有法律意义上的家臣地位,但是关系较疏远。

武家政权的建立把天皇放到了次要的位置,架空了天皇的权利成为政治傀儡,天皇当然不可能轻易地放弃权利。于是,在幕府政治建立以后,武家和天皇也开始了博弈。

源赖朝死后,其子源赖家成为二代将军由于滥政独权威胁到母家北条氏的政治利益。在选任三代将军继承人时,作为源赖家的乳母一族的妻家比企氏密谋政变想消灭北条氏而遭到失败,源赖家亦被剥夺将军之职后遭受流放,其弟源实朝在母亲北条政子的主宰下即位镰仓幕府第三代将军,源赖家翌年后被北条氏派遣的刺客杀害。源实朝在北条氏的控制下做了17年的傀儡将军,直至源赖家次子公晓复仇暗杀了叔父源实朝,由于源实朝并无子嗣,源氏世代的将军地位宣告终结,幕府政权从此以后由北条氏夺权执政。

北条氏大权独揽后与其他幕府武士集团展开政治斗争,幕府的内讧令朝廷有了可乘之机。承久三年(1221年)发生了承久之乱,后鸟羽天皇反对北条义时允许皇子当幕府将军的请求,通过院政号召全国反对北条氏的御家人和主要近畿地区的武士讨伐幕府。但可惜响应的武士少数,反而被北条政子政治鼓动下,集结了多数支持幕府的武士军队。朝廷军兵败,幕府军占领了京都,拥立了新天皇。参与朝廷讨幕计划的武士及贵族受到严惩处死,后鸟羽天皇被流放。幕府任用北条氏的人在京都设置六波罗府,监视皇室朝廷和负责警卫统领。至此,朝廷失去了拥有军队的权力,幕府可以干预皇室继承的影响。

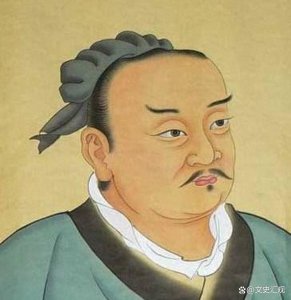

室町幕府第一代将军:足利尊氏

1318年后醍醐天皇即位,为了决心王政复古,废黜院政,开始亲征。在幕府末期先后两次密谋发动“正中之变”(1324年)和“元弘之乱”(1331年)倒幕活动,但都均以失败告终。但是后醍醐天皇的倒幕号召得到近畿、东国为首的各地武士和反抗农民的响应,1333年地方豪强也加入勤王之师发动倒幕战争,镰仓幕府对各地已经失去了控制力。关键时刻,幕府的足利高氏(后被后醍醐天皇赐名为“尊氏”)倒戈加入天皇一方,领兵讨幕攻下六波罗府,占领京都。于此之机,同年五月,上野豪族新田义贞举起反旗在新田郡起兵,率领关东武士攻陷镰仓。22日,于东胜寺合战最后一役,镰仓幕府第14代执权者北条高时放火烧毁幕府宫邸,北条一族及家臣退至葛西谷的东胜寺集体自杀,镰仓幕府灭亡。

公元1334年镰仓政权结束后,后醍醐天皇以“建武”作为年号,表示要仿效汉光武帝复古中兴,重新建立以天皇为核心的政权,史称“建武新政”。建武中兴不到三年,由于朝廷新政未能满足武士阶级就又被战乱打破,北条氏残党为企图复辟利用建武政权的弊端进行颠覆,发起“中先代之乱”。足利尊氏得知叛乱后,未经授权出阵平叛,后醍醐天皇无奈追授以东将军的名号派遣足利尊氏讨伐镰仓残余势力北条时行,而足利尊氏在消灭北条时行后,在同胞兄弟足利直义的主张下,战后擅自恩裳有战功的武士,拒绝上洛回京,拥兵自重占据镰仓,并借机上奏希望后醍醐天皇允许以清君侧名义铲除内敌新田义贞,反而遭到后醍醐天皇反对视为朝敌下诏讨伐。足利尊氏为了解除形势危机须推翻建武政权,在备后国得到了后深草天皇为皇室一脉的持名院统的光严上皇的院宣支持和西国武士的响应。率兵反叛攻陷京都,最终后醍醐天皇战败。足利尊氏根据院宣政令的要求,拥立光严上皇其弟丰仁即位,是为光明天皇。足利尊氏在京都建立室町幕府,自任征夷大将军。不甘失败的后醍醐天皇秘密逃到京都南面的吉野,以龟山天皇为皇室一系的大觉寺统成立南朝,与足利家的北朝对峙形成“一天二帝南北京”的局面,历经56年的分裂割据。1392年,北朝才正式统一日本,室町幕府是为日本第二个武家政权。