“初唐四杰”排名引发争议,当时的“王杨卢骆” 现下的排名如何?

“初唐四杰”排名引发争议,当时的“王杨卢骆” 现下的排名如何?

«——【·前言·】——»

唐中宗朝就已经开始将王勃、杨烟、卢照邻、骆宾王视为一个文学群体,并称四人为“四杰”。那么,这四大才子的内部顺序是如何排列的呢?

«——【·学者研究角度·】——»

自宋以来,“王杨”“卢骆”多两两组合排列,后成因“平前仄后”的发音习惯确定为“王杨卢骆”。受张说、刘肃杜撰的“裝行伧评四杰”一事影响。

唐、宋多有因“重器识而轻文艺”的选官标准轻薄贬低四杰的情况。杜甫最先从诗文批评的立场为四杰正名,将四杰视作唐代文学发展历程中承前启后的关键一环。

随着古人对诗文发展阶段的认识不断深入,王、杨、卢 骆四人上接齐梁传统,下启盛唐气象的文学观念以及写作实践逐渐得到挖掘,认可,四杰最终成为与沈宋,陈子昂并肩的初唐文坛代表人物。

同一时期齐名并称的文人往往有交游酬唱的经历,如“竹林七贤”山林宴饮,“文章四友”应制赋咏,“元白”互寄诗作而成“通江唱和”但王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王四人却非如此。

因此,探究自唐以降四杰并称形成以及其作为文学群体地位变化的原因,相较于诗人行迹和情感关系,更要关注当时以及后世读者群的视角。

当前学术界对四杰并称的研究较少,主要集中在两个方面:其一是从诗文创作的角度寻找四杰的共通点!其二是从唐代文学的整体发展进程考察四杰的历史价值。

前辈学者的观点多聚焦于初唐这一时段,忽略了初唐四杰“王杨卢骆”之称并非一朝一夕间形成,而是经历了后世诗论家漫长的认识过程。

有鉴于此,本研究试图通过梳理“王杨卢骆”并称的形成过程,初步考察随着诗学理论的发展,这一文学群体如何逐步被确立为初唐文坛的代表?

«——【·唐时并称与负面评价·】——»

唐代已有并称王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王的现象,但是此时四人的排名次序还未固定。最早的记载见于中宗朝,郗云卿奉救搜集骆宾王诗文汇成《骆宾王集》他作集序云。

景龙二年(708)杜审言离世,宋之问作《祭杜学士审言文》谓:“后复有王、杨、卢骆,继之以子跃云衢。卢则哀其栖山而卧疾,骆则不能保族而全躯:由运然也,莫以福寿自卫;将神忌也,不得华实斯俱。”

这两段文字虽重点不同,郗落脚于文辞才华,宋感叹身世坎坷,但都肯定了中宗时王、杨、卢,骆四人已获声名,并同为“四杰”“四才子”。郗、宋的记述可推测四人在世时已有齐名并称之事。

进一步看,郗,宋提及四人的顺序并不相同且均未明言排序依据。至开元年间,张说在《赠太尉裴公神道碑》中提到了裴行俭评判四杰的标准。

国刘肃在《大唐新语》中进一步明确了这-标准,谓:“及为吏部侍郎,赏拔苏味道,王,曰·二公后当相次掌钧衡之任。勃之兄也。时李敬玄盛称王勃,杨炯等四人,以示行俭。

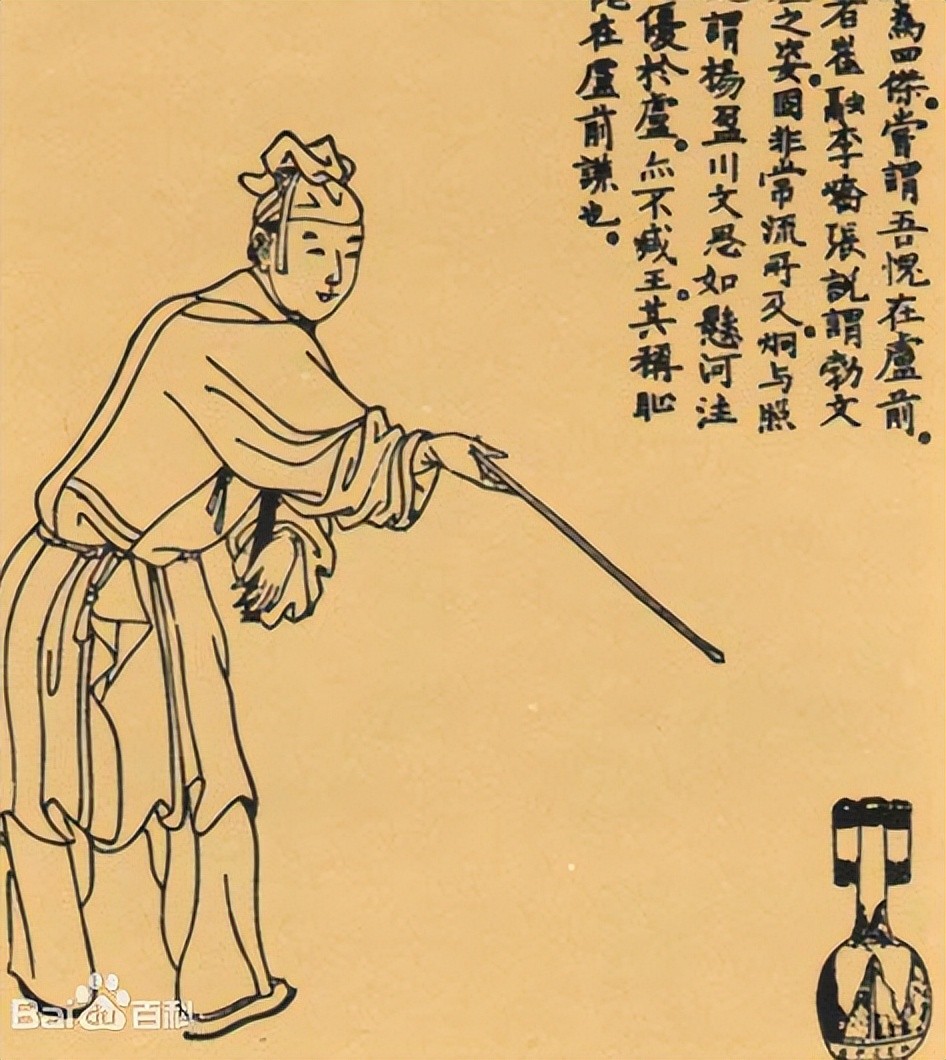

曰:士之致远,先器识而后文艺也。勃等虽有才名,而浮踩浅露,岂享爵禄者!杨稍似沉静,应至令长,并鲜克令终。卒如其言。”张,刘笔下的裴行俭重器识而轻文艺,将道德品性置于文辞才华之上。

这是典型的选官标准。自《旧唐书》新唐书记载裴行俭评四杰后,史书的权威性使得“先器识后文。骆宾王上吏部裵传郎书中亦有同感:自张说徇裴氏之子请为作佳碑,妄许前知。

新旧二书更增饰其词,滥加称誉,尤为失当。今考其实,行俭生前恐无轻蔑四子之语,后因四子盛名不获大用,斋志以殁,嫉才者乃饰为预料不终之言,归之行俭典选时评断。”

关于裴行俭评鉴四杰之事,旧唐书卷一百九十《王勃传》记:“初,吏部侍郎裴行俭典选,有知人之鉴……李敬玄尤重杨炯、卢照邻、骆宾王与勃等四人,必当显贵。

行俭曰:士之致远,先器识而后文艺。勃等虽有文才,而浮躁浅露,岂享爵禄之器耶!杨子沉静,应至令长,余得令终为幸。果如其言。”如勃等,虽有才,而浮躁炫露,岂享爵禄者哉?

《资治通鉴》卷二百一记:“时承平既久,选人益多,是岁司列少常伯裴行俭始与员外郎张仁祎,设长名姓历榜,引铨注之法。”卷二百二记:“癸末,上宴裴行俭,谓之曰:卿有文武兼资,今授卿二职。’”

由此可知,裴行俭自总章二年(669)至调路元年(679)为吏部侍郎,接下来则要考察四杰在这一时段内的行迹。总章二年(669),王勃因斗鸡檄被赶出沛王府,南下人蜀。

杨炯待制弘文馆:卢照邻在新都尉任上;骆宾王在东台详正学士任上。咸亨元年(670),王勃因病辞谢时选,在梓州、益州等地漫游:杨炯待制弘文馆:卢照邻秩满辞官:骆宾王罢东台详正学士任,随军出塞。

咸亨二年(671),王勃仍在蜀地:杨炯待制弘文馆:卢照邻离开蜀地返回洛阳;骆宾王身处西域。咸亨三年(672),王为何文人、史官会选择相信这一虚构之事?

裴行俭与四杰并不可视为孤立的个体,而应当看作宫廷和宫外两个群体的代表。四杰早年虽颇有仕途野心,但随着坎坷,失败接踵而至,少年锐气也消磨殆尽。

王勃因斗鸡檄文被赶出沛王府,漫游山野间,时常“抚穷贱而惜光阴,怀功名而悲岁月”;杨炯弘文馆待制有十六年之久,中年又受从父弟叛乱牵连被贬。

骆宾王进取之心强烈,现实的碰壁使他选择了揭竿而起,作《代李敬业传檄天下文》仕途坎坷的四杰与一路顺畅身居高位的裴行俭有着截然不同的心境。

理想与现实的落差使他们对生活,生命会有更深刻细腻的情感体验,而这些独特的生命意识反过来也促使四杰自觉地疏离政治中心。王勃自蜀地返回长安后,因文名多次被征召,但他屡次不应。

«——【·位次初定与两个组派·】——»

唐人将四杰视为一个文学群体的现象如上所述,但四人内部排名直到宋时才逐渐固定下来。有唐一代至少有四种并称方式,张说《赠太尉裴公神道碑》中述四人顺序为“骆宾王、卢照邻王勃、杨炯”。

郗云卿《骆宾王集序》中谓:“卢骆杨王四才子”:杜甫《戏为六绝句》中有“王杨卢骆当时体”;李商隐《漫成五章》中以小代大,谓“王杨落笔得良朋”。

仔细考察以上四种并称方式,除都云卿外,皆列王勃于杨炯前,这或许与杨炯自己的观点有关系。《旧唐书》卷一百九十《杨炯传》谓:炯与王勃、卢照邻、骆宾王以文词齐名,海内称为王杨卢骆,亦号为“四杰”。

同时崔融,张说之言也反映了时人认为杨炯文才略高于卢照邻的倾向。至于都云卿的排序似乎与四人离世先后偶合,离世越早、离都所处之时越远,则越排于后,但无确凿证据,只作一猪测。

再来看卢照邻和骆宾王的先后关系问题,张鷲《朝野佥载》记:“卢照邻字升之,范阳人。

«——【·结语·】——»

因背离宫廷文学的“正道”四杰身上始终都背负着“浮躁浅露”的骂名。到杜甫之时,对四杰的恶评由政治判断延伸到了诗文批评,杜甫通过《戏为六绝句》这一组诗精当凝练地叙述了当时文人批讽四杰之举。

信息来源:

古籍研究——《“初唐四杰"合称原因探析》

《论初唐诗的历史进程--兼及陈子昂》

副标题:

命途多舛的“初唐四杰”