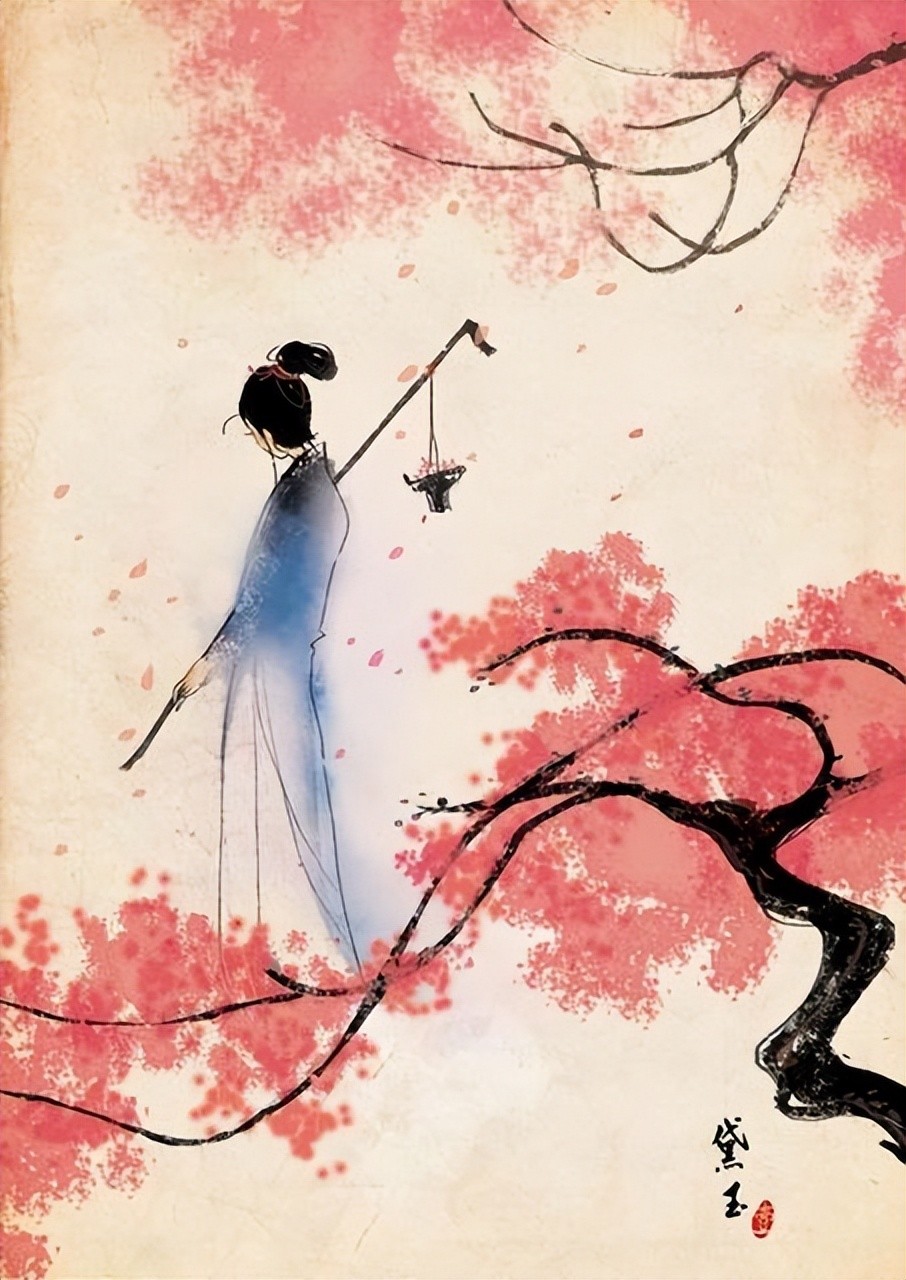

黛玉葬花:红楼中的凄美画卷

黛玉葬花:红楼中的凄美画卷

一、黛玉葬花的故事

首次葬花:大观园中,三月中浣,春暖花开之时,宝玉在沁芳闸桥边桃花底下看《会真记》,见桃花被风吹落,怕被脚步践踏,便兜起花瓣抖入水中。此时黛玉出现,她认为水虽干净,但一流出去便会被脏臭之物混倒,依旧糟蹋了花。于是,黛玉提议将落花扫起来,装在绢袋里,埋于畸角的花冢,随土化去更为干净。两人共同将落花埋于花冢,期间共读《西厢记》,宝玉一句 “我就是个‘多愁多病身’,你就是那‘倾国倾城貌’”,大胆地表白了相互爱慕的情感,两人沉浸在这美好的氛围中,互相打趣,暗示心意。二次葬花:黛玉因晴雯不开门错疑宝玉,又闻宝玉与宝钗说笑,伤心之下,在芒种节祭饯花神之日,默默来到和宝玉共同葬花的花冢前。此时她感慨人生苦短、春光易逝,虽有两情相悦,却前途渺茫,双手无法把握自己的爱情与人生。于是,黛玉吟出《葬花吟》,“一朝春尽红颜老,花落人亡两不知”,表达了对身世的感慨、对未来的迷茫以及对爱情的彷徨。

二、黛玉葬花的原因

怜惜落花:林黛玉生性善良,心思细腻,对美有独特见解。在她眼中,花是美好的象征,不应被践踏。她觉得常人对待落花,最好的做法是夹在书里或做成花苞收藏起来,但她却选择将落花埋葬在花冢中,让花随土化去,正如 “零落成泥碾作尘”,来于自然也回归于自然,体现了她的惜花之情。她温柔多情,对万事万物都有怜悯之情,不愿看到落花被脏臭之物混倒,所以认为将落花装在绢袋里,埋于畸角的花冢更为干净。这也从一个方面说明她可能是花神下凡,掌管着百花,对百花有一种怜惜。伤春悲秋:林妹妹多愁善感,时光易逝,恐年华老去,视花为知己,将愁思寄托在花上,感同身受花的命运。《秋窗风雨夕》中,林黛玉通过描写秋花惨淡、秋草黄、秋灯秋夜长等景象,表达了她在秋天的凄凉之感。她属于 “悲秋综合征” 的高发人群,性格敏感多疑,体弱多病缺少锻炼,体质较弱。秋天的景色让她感到忧伤,从生机勃勃到衰退,引发了她心中的凄凉情绪。她伤春悲秋,触景生情,一草一木都能挑动她的情绪。她的诗中充满了对时光易逝、人生苦短的感慨,如 “一朝春尽红颜老,花落人亡两不知”。自怜身世:林黛玉体弱多病,寄人篱下,想到自己的处境黯然泪下,葬花既是为花寻归宿,也是为自己的未来担忧。她先失去了母亲,而后又失去了父亲,一个人在贾府生活,虽样样都好,但这里不是她的家,她没有自在的情绪。她看到落花,会想到自己若是消失在这个世界上,谁会去埋葬她呢?她觉得自己和落花一样可怜,命运无法掌握。她的病一直没好,情绪也受影响,再加上和宝玉的爱情似乎无法得到贾府长辈的支持,诸多事情加在一起,让她难过。她在不开心的时候会想起很多悲伤的事情,这是她性格中可能存在的抑郁情绪。她葬花,其实是在埋葬自己,为自己的悲惨命运而叹息。

三、黛玉葬花的意义

爱情象征:黛玉葬花作为宝黛爱情的重要体现,两次葬花见证了他们心灵的共鸣和情感的发展。首次葬花时,宝黛共读《西厢记》,宝玉大胆地表白,让两人沉浸在美好的氛围中,互相打趣,暗示心意。这一阶段的爱情充满羞涩试探,犹如春日的花朵初绽。而二次葬花,黛玉因误会宝玉,又闻宝玉与宝钗说笑,在痛苦纠结中吟出《葬花吟》。此时的爱情已不再是单纯的甜蜜,而是夹杂着对未来的迷茫和彷徨。从羞涩试探到痛苦纠结,葬花成为了宝黛爱情发展的重要见证。命运隐喻:《葬花吟》不只是黛玉悲惨命运的写照,也预示了大观园众女儿 “千红一哭,万艳同悲” 的结局。黛玉以花自喻,“花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?” 借花儿的凋零,叹生命的消减,悲人情的冷漠。她体会到了自己的处境,不免心生悲凉之感,自己孤高自诩的性格,在这泥淖般的贾府中难以适应。正如 “侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?试看春残花渐落,便是红颜老死时!一朝春尽红颜老,花落人亡两不知”,她仿佛看到了自己的命运如同这飘落的花朵,无法掌握。而这也暗示了大观园中其他女子的命运,她们在封建社会的束缚下,红颜薄命,最终香消玉殒。美学价值:黛玉葬花展现了一种 “美丽的哀愁”,对生命的敬畏以及超越现实的精神追求,成为《红楼梦》美学中的经典画面。黛玉将枯萎的花朵一一为之 “装殓”,然后将它们 “葬” 在地下。这种对花的关爱、尊重和敬仰,体现了她个性中柔情、多愁善感的一面。这里的哀愁,不仅仅是对自然美的消逝的悲伤,更是一种对生命无常和人生悲欢离合的感慨。同时,葬花也表现了作者对生命的敬畏。花谢花飞,红消香断,道出了作者对生命逝去的无奈。黛玉犹如一个忧伤的诗人,用自己的哀伤来感叹生命的短暂。此外,黛玉葬花还体现了一种超越现实的精神追求。她在小小的院落中,尽情地挥洒自己的情感,用对花朵的关爱来抵抗现实生活中的无奈和压抑,为自己寻找一种精神寄托。结构作用:作为群芳诸艳入住大观园后的第一个重要事件,黛玉葬花为大观园的故事开启了悲凉的序幕,潜在地预言了大观园的兴衰,传达了人生无常的虚无感受,昭示了《红楼梦》的虚空主旨。大观园开建、题匾等兴师动众,元妃省亲更是将其繁华昌盛推到极至。然而,遍蕴悲凉和凄楚之意的黛玉葬花却正式开启了大观园故事的帷幕。黛玉第一次葬花之 “早”,不仅暗示此举是大观园与生俱来的产物,而且潜在地预示了大观园有生必有灭、有始必有终的悲惨结局。第二次葬花,在大观园节日的繁华气象与欢声笑语的强烈反衬之下,更显悲凉。《葬花吟》作为郁情的长期沉淀和结晶,哀意无尽,柳榆正绿,但桃李已谢;春色正好,却是人去园空;胜地不常,盛筵不再。