火药配方:配比变化说明起源在中国。

火药配方:配比变化说明起源在中国。

火药配方:配比变化说明起源在中国。

黑火药的最佳组配比率,也就是硫磺10%,木炭15%,硝石75%,这个大家几乎都知道了,但是,由于明清历史的原因,几乎大部分人都认为这个黑火药最佳配比是由西方发明出来传入中国的。

大家有想过,古人想要获得这个黑火药最佳配比需要付出什么代价吗?

明抄本元代火器专著《克敌武略荧惑神机》卷一〇《火器药品》记载了30种火药配比,其中火铳火药(发射药)含硝硫炭的配比经换算后为76%:5%:19%,火炮(炸弹)火药含硝硫炭的配比为78%:8%:14%,药线火药(引爆用缓燃火药)含硝硫炭的配比为86%:1%:13%。

阿拉伯人的配方就是硝6硫1碳1,和挖出来的劣质元朝火药接近。

而西方却有比中国黑火药更好的最佳配比的火药配方,于是,中国人就认为这是西方先发明,然后传入中国的。明代火器书籍也确实记有西方传入的火药配方,这不就是证明吗?

关于火药配方,李约瑟等人当初做了一个实验,火药配方的配比含硝量的多少,很能说明问题,这一点中国人少有注意到的,足以说明火药配方的起源是中国。

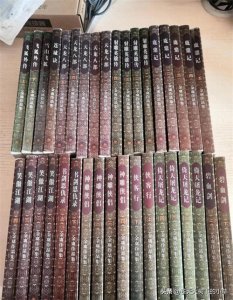

《李约瑟文集》中在《科学技术史通论》篇有《<中国科学技术史>编写计划的缘起、进展与现状》一文里提到了李约瑟等人研究了中国和欧洲火药配比的情况,是这么说的:

“整个火药史使我们确信,火药中硝的成分是逐渐增加的。很可能最初硝、硫、炭的比例相等,或硝的比例还少一些。越到后来,火药的威力越强,术语叫做燃烧速度越来越快;最后,硝的成分逐渐上升到百分之七十五或八十。这是理论上最佳的数量。关于这一层,不久前我们还搞过一些实验。我们说服英国皇家军备研制局为我们配制了一些火药,含硝量由百分之二十到九十不等。有一天我们去到研制局所在地肯特郡的海思戴德堡(Fort Healthstead of Kent),兴高采烈地把这些火药逐个点燃来进行观察。

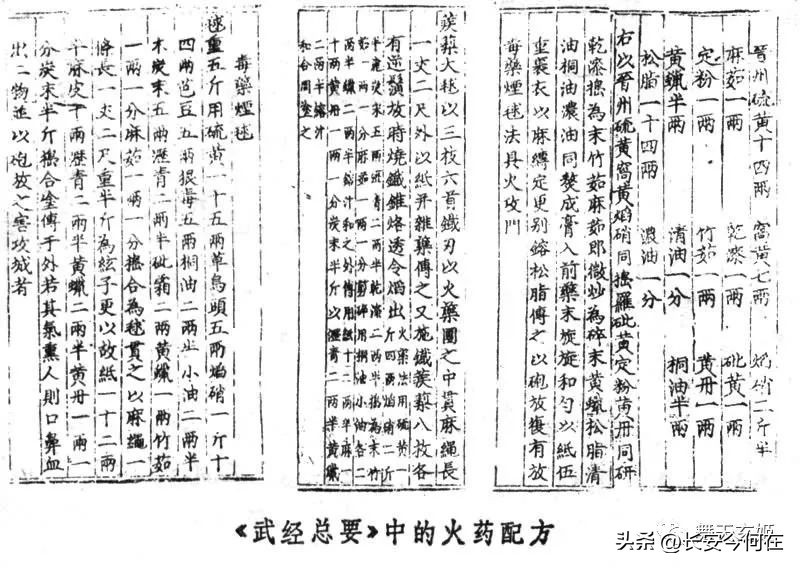

我们做过的另一件事,是把历史记载中的火药不同成分整理出来,用图表进行比较观察。很有趣的是:从《武经总要》、《火龙经》及十四、五世纪以前中国更早的书籍中得到的资料看来,硝、硫、炭的成分的平衡点散在表上各处,表明当时还在进行各种不同配方的试验。

但从早期阿拉伯及欧洲记载中,发现这种平衡一律集中在硝的成分为百分之七十五的中心附近,似乎阿拉伯人和欧洲人一开始就知道该怎么配制最佳的火药了。中国后来的配方,也围绕在硝为百分之七十五左右。火药是由中国传入西方的。看来似乎在火药知识传入欧洲的同时,基本配方的知识也同时传入了。

......(刘祖慰 译)”

注:《<中国科学技术史>编写计划的缘起、进展与现状》系《李约瑟文集》第5页注:是李约瑟1981年9月23日在上海所做的学术演讲,据录音整理,初刊于《中华文史论丛》1982年第1辑。我们转载于此,并请译者重作修订、添加专用名词原文。——编者

——引自(《李约瑟文集》潘吉星主编,辽宁科学技术出版社,1986年10月第1版,第15页。)

为什么欧洲人和阿拉伯人一开始就知道该怎么配置最佳火药了呢?就没有人想过吗?

《李约瑟文集》里提到的中国火药配方硝含量在75%左右,这点清代配制的火药配方里也可以看得很明显。

1.乾隆十八年(1753年)濯灵厂配制的两种标准火药配方。

演放火药:每一万斤火药含硝8000斤、硫磺1005.625斤、炭994.375斤、广胶6.25斤;三者的组配比率为80%、10.1%、9.9%。

烘药(即火门火药与火绳火药)每一百斤火药含硝83.69斤、硫磺14.5斤、炭1.8斤;三者的组配比率分别为83.7%、14.5%、1.8%(《清朝文献通考·卷一九四·兵十六·军器》)。

工部系统的火药厂局大多按此法配制火药。

2.乾隆三十三年,清廷在《钦定工部军需则例》中,颁布了云南省的火药配方,规定每斤火药含硝11.8两、硫磺2.1两、柳炭粉2.1两;三者的组配比率分别为73.8%、13.1%、13.1%(《钦定工部军需则例卷一·配置火药》)。

这是比较精良的发射火药。

3.嘉庆二十三年规定的两个火药配方。

一是军需火药配方:每一百斤火药含硝80斤、硫磺10斤、炭粉12.5斤(其中2.5斤炭粉准备损耗,实为十斤);三者的组配比率分别为80%、10%、10%。

二是烘药配方:每硝128分,配硫磺16分、麻秸炭粉19.2分,共重163.2分(其中3.2分准备损耗,实为160分);三者的组配比率为77.7%、10%、12.3%(《钦定大清会典事例·卷八九五·工部·军火·火药二》)。

4.广东水师所用的火药配方。

一是发射火药配方:每一百斤火药含硝80斤、硫磺10斤、炭粉10斤;三者的组配比率分别为80%、10%、10%。与嘉庆二十三年(1818年)颁定的军需火药配方相同。

二是大小火箭火药配方:每硝十六两,配硫磺一两、炭粉一两;三者的组配比率分别为:88.9%、5.55%、5.55%(《筹海初集·第三卷·火器所以不堪久贮覆稿》)。

5.福建驻军所用的火药配方。

福建驻军所用的发射火药配方,是按陈阶平配制火药的方法确定的:每硝八斤、配硫磺十八两、炭粉二十二两;三者的组配比率分别为76%、9.8%、14%(《请仿西洋制造火药疏》)。

6.丁拱辰提出的火药配方。

广东精制火药配方:每火药一百斤含硝76.5斤(其中半斤准备损耗,实为76斤)、硫磺十二斤、麻杆炭粉十二斤与葫芦壳粉半斤(其中半斤准备损耗,实为十二斤);三者的组配比率分别为76%、12%、12%(《西洋制火药法》)。

仿西方火药配方:每火药一百斤含75斤、硫磺10斤、杉炭粉15斤;三者的组配比率分别为75%、10%、15%(《西洋制火药法》)。

上述火药配方中,清代濯灵厂的两个火药配方、嘉庆二十三年(1818年)的两个火药配方、广东水师的两个火药配方,含硝量偏高,组配比率都在80%以上,因此容易吸湿转潮,不便久贮。

工部颁布的火药配方、福建驻军所用的火药配方,以及丁拱辰所用的火药配方大致与西方火药配方相当,含硝量在75%左右,这是认为最佳的火药配方。

古代为了获得火药配方组配比,经过了非常多的尝试和组合,以便制成不同威力的火药,这点尝试只有在中国的火药发展史才可以看到。

从明代的兵书以及史籍当中能够看出,那时匠人对火药配方的认识以及配制技术,跟前面的朝代比起来,有了不小的提升。《武备志·制火器法》里详细地记载了爆炸、喷射火药等品种的配方情况。《兵录·火攻药性》里记载了数百种火药的配方,这表示明朝时期的匠人已经掌握了火药的组配规律。

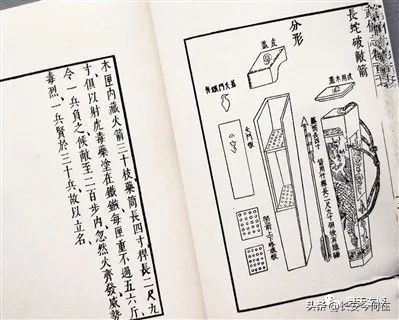

图 《武经总要》中的火药配方

茅元仪的《武备志·火药赋》、唐顺之的《武编·火》、焦勖的《火攻挈要》等一些兵学典籍里,皆指出了火药具有“硝性竖而硫性横”的特点,对不同品种火药的性能以及功用方面都研究得十分清楚。

何汝宾于《兵录》当中指出:“性直者主远击,硝九而硫一;性横者之爆击,硝七而硫三。”

这表示那时候的匠人已经十分善于利用火药的特性,且在努力寻找火药配置的最优方案,以能够最大程度地发挥火药跟火器的攻击效能。

用同质异性药料配制成不同的火药。

所谓同质异性药料有两大类:第一类是黄;第二类是炭。

第一类同质异性的药料是硫,在何汝宾《兵录·火攻药性》中的记载是:

“雄黄气高而火焰(即火旺的意思,「神火药方」中以雄黄为君,焦勖则说「雄黄急而焰高」),石黄气猛而火烈(「烈火药方」以石黄为君,焦勖则说「石黄燥,而迅烈」),砒黄气息而火毒(「毒火药方」以砒黄为君)”

第二类同质异性的药料是炭,在《兵录·火攻药料》中的记载是:

“青杨为灰其性最锐,枯杉为灰其性尤缓,箬叶为灰其性尤燥。”

在《武备志·制火器法》中的记载是:

“杉灰为紧药,轻煤为慢药,柳枝灰、茄桔灰最轻而易引火,瓢灰、蜂窝灰则又轻矣。”

明代的火器种类也进一步增多,初步形成了多种火器品种群。比如枪支类,既有单管枪,也有多管枪。单管枪分无敌手铳、快枪、连子铳、剑枪和千里铳等;多管枪则从双管、三管、四管,直至数十管。

再如火炮,可分为轻型火炮和重型火炮。轻型火炮分为虎蹲炮、旋风炮和飞礞炮等;重型火炮则分为大将军炮、威远炮、攻戎炮、千子雷炮和灭虏炮等。火箭分单发火箭和多发火箭,其中单发火箭又分大筒火箭和后火药箭等;多发火箭则分神机箭、火弩流星箭、七筒箭、群豹横奔箭和百虎齐奔箭等。

爆炸性火器也有多个品种,可分为万人敌、慢炮、地雷和水雷等,地雷类爆炸品中,又有万弹地雷炮、无敌地雷炮和伏天冲天雷炮等。

水雷类爆炸品中,也开发出水底龙王炮、混江龙和既济雷等多个种类。当时,甚至研制成功了定时炸弹,称为“慢炮法”,“火线至一二时才发”,具备较大杀伤力。

图 《武备志》中“长蛇破敌箭”插图页

并且,火药配方里的药料还与中国本草学有着极大的关系,认为是西方发明的火药最佳配比的人,考虑到这种情况了吗?不同的火药配方用到的药料非常多,如果不懂得矿物学、动植物学的各种性质,也是无法做到的。

明代后期众多火药配方所含丰富的药料,可知火药学与当时的本草学有着密不可分的关系,两者同出一源而运用于不同的领域。

从嘉靖到明末(1522—1644年)的一百二十多年中,本草学与火药学是并行发展的两门姐妹学科,两者互相借鉴,互相推动,相辅相成,相促相长。

本草学家对发展火药学的贡献,主要在于以他们的研究成果,为火药学家提供了实践经验和理论依据。本草学是关于中国古代用以预防、诊断和治疗疾病的药类物质的知识体系。它研究的对象是天然药料及其加工品,包括植物、动物、矿物药料,以及部分化学、生物制品,时至明代后期,已有一千多年的历史。

明代后期火药研制者配制火药所用的各种有关本草药料,在《本草纲目》所收录的1892中药料,分水、火、土、金石、草、谷、菜、果、木、服器、虫、鳞、介、禽、兽、人等十六个部,其下分60个目。大多能检索到有关它们的产地、品类、药性、主治及功效的记载。

若把明代各兵书所列火药配方中的药料归纳起来大致可分为如下几类:

1、矿物(即金石)类

铜青、铅丹(或黄丹、丹粉)、铅粉(或铅华、粉锡、定粉)、玛瑙(或马脑)、硃砂(或辰砂)、水银(或汞)、雄黄(或石黄、熏黄)、雌黄、不灰木(或不木灰、无灰木,今认为是石棉)、石炭(或煤炭、乌金石)、石灰(或矿灰)、阳起石(或羊起石)、砒石(或信石)、硝石(或消石)、硫黄(或石硫黄)、蛇金石、胆矾等十八种。

2、植物类

艾纳(或艾纳香,又似《武备志》所记的艾纳)、芦(或芦苇草)、青黛草(或靛花)、商陆草(或马尾草)、狼毒草、大蓼草(或马蓼草、墨记草)、狼尾草、大戟草(或下马仙)、甘遂草(或鬼丑)、常山(或黄常山、鸡骨常山)、藜芦草(或黑藜草)、乌头(或附子)、南星草(或天南星、虎掌草)、半夏草、鬼臼草(或天臼)、凤仙草、曼陀罗花(或山茄子)、闹羊花(或羊踯躅、羊不食草)、芫花、断肠草(又名钩吻、葫蔓藤)、菖蒲、藤黄(或海藤)、虎耳草(或石荷叶)、苍耳草、大蒜、生姜、银杏、瓢(或葫芦、瓠瓜)、茄、樟脑、干漆、松香、油桐(或罂子桐、虎子桐)、柳(或杨柳)、胡麻、榆(又名零榆)、桦木、巴豆(或刚子)等四十种。

3、动物类

蜂房(或蜂窝、蜂巢)、斑猫(或斑蝥、斑毛)、蜘蛛、蝦蟆、蜈蚣、蛊虫、虺(或蚖)、蝮蛇、蝰蛇(或斑蝰蛇)、河豚、江豚(或江猪)、狼粪等十二种。

明代后期涉及火药配方的兵书所引用的本草药料,或因其有毒,或因其辛苦,或因其能助燃,或因其有色彩。

除上述七十种在《本草纲目》中有记载外,还有不少品种。

其中含毒的有银锈、天雄、马莲草、牙皂、巴油、血肉草、竹黄、烂骨草、透肠草、钻心草、钻骨草、蛇埋草、蛇蟠不食草等。

含辛或苦味的有:川辛、胡辛、韭子、鬼箭革(又名卫矛)、紫花地丁、良姜、干姜、军姜、胡姜等。

助燃的有:大皂、大金藤、半天藤、萝萝藤、罗蔓藤、雷公藤。

带色彩的有:铁脚砒(黑)、桃花砒(红)等,共三十二种。

此外,还有不少。当时的火药学家正是利用这些本草药料的不同特性,配制成适用于各种作战样式需要的火药。

《金石簿五九数诀》,此书不知何人所作,其中有“近唐麟德甲子岁(64年)有中人婆罗门文法林负梵夹来此翻译”的一段话.由此可以推断,它是唐人作品(七世纪中期),书中主要是讲述炼丹原料的产地,附带提到一些鉴别真假的方法。

开始便说。“夫学道者欲求丹宝先须认识金石,定其形质,知其美恶”所述产地很多提到波斯、安南、乌长国等处地名,前面又有“中人……”字样,可能这书的写作地点不是中国或者是由外文翻译成中文的。

书中还有这样一段:“不灰木出波斯国,是银石之根,形如烂木,久烧无变,烧而无灰,色青似木,能制水银,余所出者不堪使用中波斯者为上。”

今天的学者把书中所写的“不灰木”认作是现在的石棉,因而无法理解书说不灰木能制水银之事,由于无法自圆其说,就说成是“说不定那时我国尚未发现石棉这一品物也未可知”。

这怎么可能呢?石棉这一物质,古人早就知道了呀,并且有很多记载,古代是叫“火浣布”,知道能够防火。

这只能说明今天的学者理解错了“不灰木”是何种物质,或许是没有发现古人说的不灰木,而不能简单的理解为古人不知道什么是石棉。总归不肯承认今人有了错误,却非要让古人认错。这可不是什么做学问应有的态度。

还有,古人用不同的药料配制成用途各异的火药。

在硝硫炭中加入具有特殊性能的本草药料(当时的兵书称它们为“火攻从药”),可配制成用途各异的火药。《兵录·火攻药性》与《武备志·制火器法》中,列举了五十多种。

例如:

加入芦花、艾纳、松香、银杏叶、箬叶等易燃药料,可配制成偷营劫寨的“神火药”或“烈火药”。

加入川乌、草乌、南星草、半夏草、狼毒草、烂骨草等毒性较大的药料,可配制成撩人皮肉的“毒火药”。

加入蛇埋草、良姜草、商陆草、甘遂草等28种毒草,砒霜、斑蝥等毒性矿物,蜈蚣、蛤蟆、蝰蛇、虺蛇、蝎尾等毒虫,可配制成使人头昏目眩、血涌髓流、肠断心碎的剧毒性火药。

加入良姜、干姜、军姜、胡姜、川辛、胡辛等荤辛药料,以及有毒的白砒石,可配制成吐雾喷烟、迷人眼目、使人喷嚏连天的“法火药”。

加入铁子、磁锋、银锈、虎药等有毒的药料,可配制成烂人皮肤、哑人声音的“烂火药”。

加入江豚骨、江豚油、狼粪等燃烧药料,可配制成在逆风中燃烧愈烈的“逆风火药”。

加入江子、常山草、半夏草、川黄等毒性药料,可配制成使人昏迷不醒的“喷火药”。

加入猛火油(今称石油)等燃烧剧烈的药料,可配制成得水愈炽、能燃烧湿物的水战用火药。

加入头发、铁汁、巴油等,可配制成焚烧敌军革车、皮帐的燃烧剂。

加入九尾鱼脂等,可配制成因风蔓延的燃烧剂。

加入狼粪、阳起石、石黄等,可配制成昼发烟、夜发光的报警焰火。

加入青黛粉(青色),可配制成青色报警焰火。

加入铅粉(白色),可配制成白色报警焰火。

加入黄丹(红色),可配制成红色报警焰火。

加入紫粉(紫色)、麻油,可配制成紫色报警焰火。

加入木煤、生皂角(均为黑色),可配制成黑色报警焰火。

《武备志·制火器法》中,在记载上述火药配方的同时,还用歌赋的形式,把古代火药的许多理论问题,作了生动的阐述和描绘,使之通俗易懂,便于运用。

据说,欧洲人考证的14-15世纪火药配方(而且是火炮发射药,进行了复原和测试),里面会加樟脑,清漆,醋和白兰地,花样一点不比中国少。

但是,影响西方植物学的却是中国的《本草纲目》,那时的欧洲火药配方里涉及到的草药,真是是它们自己研究出来的吗?

“在事实上,中国人并没有一门学科、一个知识体系,甚或一个连续的学术传统,刚好与西方的“博物学”“植物学”“动物学”相对应。

现代中文中的‘植物学’(即对植物的系统及科学的研究)诞生于1858年,用来指称西方有关植物方面的科学。它最早出现在林德利《植物学提要》(Elements of Botany)一书的中文译本当中。”

——引自(《知识帝国:清代在华的英国博物学家》,作者:[美]范发迪,译者:袁剑,出版社:中国人民大学出版社)

《本草纲目》最早传到国外的国家是日本。1604年《本草纲目》就传到日本后,对日本产生巨大影响,涉及社会、教育、文化等诸方面,甚至超过了当时的中国。

1606年,朝鲜出版《本草纲目》简编本。

1650年,波兰人卜弥格(世界精美雕刻、绘画家,长于数学和生物学)在中国将《本草纲目》译成了拉丁文,由海上丝绸之路传到欧洲,在维也纳出版,开创了欧洲人研究《本草纲目》的先河。

《本草纲目》最初引起西方重视的是其内容中的金石部。1732年,在华的法国传教士范德蒙德从金石部摘译了有关资料,连同部分矿物标本带回法国,经过巴黎科学院院士儒瑟,转交到巴黎自然史博物馆。这份译稿在19世纪末,由法国学者整理题为《中国之石》而发表于《古今之石》一书中。

欧洲人真正重视《本草纲目》的科学价值是在法国学者、传教士巴多明、汤执中等向法国科学界介绍此书的全部内容之后开始的。其重要标志是1735年《中华帝国全志》的出版。

瑞典世界著名植物学家拉格斯特朗曾将《本草纲目》推荐给他的朋友、欧洲著名生物学家林奈,成为林奈建立其植物分类学思想的知识源泉之一。

在《本草纲目》中,李时珍把植物分为草部、谷部、菜部、果部及本部等5部,共30类,又把草部分为山草、芳草、湿草、毒草、蔓草、水草、石草、苔草、杂草等9类。

李时珍的这种植物分类方法在世界上是独一无二的,它甚至比西方植物分类学创始人林奈提出的植物分类法还要早175年,而且内容也丰富得多。

19世纪,英国世界著名生物学家达尔文的进化论吸取引用了《本草纲目》的理论和例证,称李时珍不仅是个医学家,而且是个博物学家。达尔文将《本草纲目》称之为“中国古代百科全书”、“东方医药巨典”、“人类绿色圣经”。

俄国世界著名科学家贝勒氏在其所撰《中国植物志》一书中,称赞李时珍“不愧为中国自然科学家卓越古今之一作家”,其“《本草纲目》为中国本草学名著,有此一书,后此本草著作盖无能出其右者”。

《本草纲目》在欧洲和美洲的广泛传播,对西方科学产生了广泛影响,其领域涉及医药学、矿物学、植物学、动物学、化学诸多方面。

在德国人延斯•森特根写的《火焰中的秘密:从炼金术到现代化学》书中“硝石和硝烟”一章中把黑火药的发明说成是西方人的。

“和肥皂齐名的黑火药是欧洲人最突出的发明。硝石是黑火药的主要组成成分,其比重占到75%。”

没有谁可以一开始就拥有黑火药的最佳配比,如果有,那一定是不正常的。

从武经总要到武备志的记载来看,中国工匠经过一代代各种偶然和专门的试验,摸索出了大致上合理的配方,代价大约就是不少无名工匠的伤残或者死亡,而且传统火药制作工艺有问题,不纯净杂质很多。

黑火药的诞生,就足以说明问题,黑火药的存放制造都与爆炸有关。

怎样才能使它药性缓和变成比较容易控制呢?

练丹家们采用了一种名叫“伏火法”的办法,就是经过和其他某些易燃物质混合加热或进行某种程度的燃烧,使它变性。火药的发明就和这类硫磺伏火的实验有密切联系。硝的引入是制取火药的关键。

硝的化学性质很活泼,撒在赤炭上立即就产生焰火,能和许多物质发生作用,所以在炼丹中,常用硝来改变其他药品的性质。同时又有很多伏火硝石的方法。又因为硝石的颜色和其他一些盐类如朴硝(硫酸钠)等差别不大,在使用中容易搞错,因此人们还掌握了识别硝石的方法。

在葛洪的《抱朴子·内篇·仙药》中收录了一个“服雄黄法”,就是把雄黄、硝石用猪大肠搅拌了,放在坩埚中加盖火炼。在这种情况下,如果硝石的比例较大,就会发生爆炸。

当然,在这些“祸事”不断发生的同时,方士们也在总结经验和教训,他们一方面想方设法避免这种“祸事”发生,于是总结了许多预先使硝石、硫磺“变性”的措施、手段,即各种各样的“伏硫磺法”和“伏硝石法”,把它们转变为其他物质,以制伏它们的“暴烈性格”。

另一方面也在考虑和试验,怎样的配方可以发生最猛烈的爆炸和燃烧,尤其是那些身兼“军师”的方士对此更感兴趣,他们相信这将大大加强火攻的威力。这就引导着他们走向火药的发明和火器的研制。

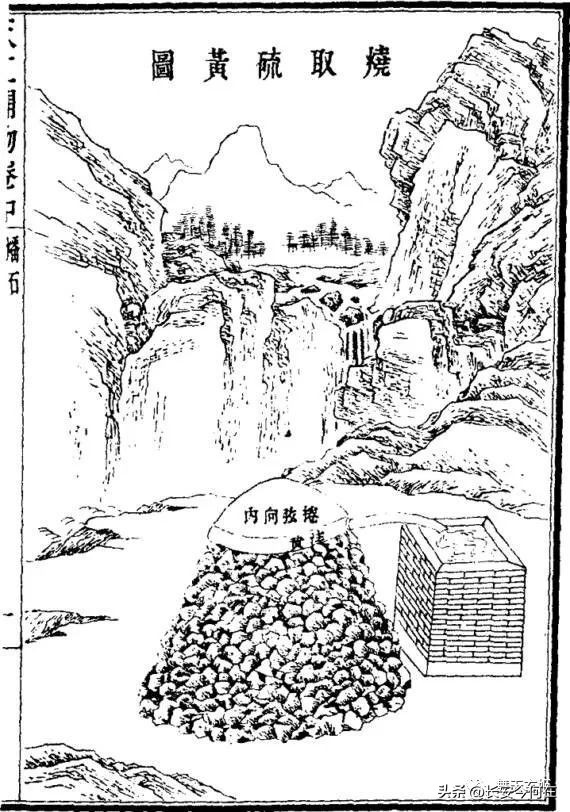

图 烧取硫磺(采自喜咏轩版《天工开物》)

在唐代的炼丹术著作中已经出现了不少的“伏硫磺”和“伏硝石”的方法。

中国炼丹术自始至终主要是采用火炼的方法,而硝石、硫磺又都是最常用的药剂,而且一个是“阴君”(硝石),一个是“阳侯”(硫磺),所以它们在丹鼎中相遭遇,一起被加热的机会是非常多的,若炼丹家又发奇想,再掺入些草药、油脂、蜂蜜之类的东西,就构成了一个原始的火药配方,就难免发生“炸鼎”的灾难事故。

炼丹家对于硫磺、砒霜等具有猛毒的金石药,在使用之前,常用烧灼的办法“伏”一下,“伏”是降伏的意思。使毒性失去或减低,这种手续称为“伏火”。

唐初的名医兼炼丹家孙思邈在“丹经内伏硫磺法”中记有:硫磺、硝石各二两,研成粉末,放在销银锅或砂罐子里。掘一地坑,放锅子在坑里和地平,四面都用土填实。把没有被虫蛀过的三个皂角逐一点着,然后夹入锅里,把硫磺和硝石起烧焰火。等到烧不起焰火了,再拿木炭来炒,炒到木碳消去三分之一,就退火,趁还没冷却,取入混合物,这就伏火了。

唐朝中期的清虚子,在“伏火矾法”中提出了一个伏火的方子:“硫二两,硝二两,马兜铃三钱半。右为末,拌匀。掘坑,入药于罐内与地平。将熟火一块,弹子大,下放里内,烟渐起。”他用马兜铃代替了孙思邈方子中的皂角,这两种物质代替碳起燃烧作用的。

伏火的方子都含有碳素,而且伏硫磺要加硝石,伏硝石要加硫磺。这说明炼丹家有意要使药物引起燃烧,以去掉它们的猛毒。

虽然炼丹家知道硫、硝、碳混合点火会发生激烈的反应,并采取措施控制反应速度,但是因药物伏火而引起丹房失火的事故时有发生。

《太平广记》中有一个故事,说的是隋朝初年,有一个叫杜春子的人去拜访一位炼丹老人。当晚住在那里。半夜杜春子梦中惊醒,看见炼丹炉内有“紫烟穿屋上”,顿时屋子燃烧起来。这可能是炼丹家配置易燃药物时疏忽而引起火灾。

唐代时一个托名郑思远的方士写了一本评论炼丹术的书,书名叫《真元妙道要略》,曾说:“有以硫磺、雄黄合硝石并蜜烧之,焰起烧手面及烬屋舍者。”并提出警告:“硝石不可合三黄(硫磺、雄黄和雌黄)等烧,〔否则〕立见祸事。”指的就是这种情况。

这说明唐代的炼丹者已经掌握了一个很重要的经验,就是硫、硝、碳三种物质可以构成一种极易燃烧的药,这种药被称为“着火的药”,即火药。由于火药的发明来自制丹配药的过程中,在火药发明之后,曾被当做药类。

但仍然要控制温度,超过一定温度,就起火爆炸。古代没有温度计,必定有超过的时候,也就是制炼单质砷有成功,也有“失败”的时候,后一情况正是原火药产生的萌芽。后来火药成分也是积极利用这一实验现象的结果。也可以从两个方面得到参证:

(1)早期军事火药的配方,多以硝石、三黄(雄黄、雌黄、硫黄)、松脂(香)和各种油脂为主。

如宋代《武经总要》和明代 火龙经》的火药方,都是如此。

(2)中国炼丹术西传和中国火药的西传是有联系的。

阿拉伯和西欧炼丹术很多具体操作和使用药品与中国炼丹术相同。曾被归属首先发现砷的马格努斯,恰恰也是常常被归属发现火药之人(另一著名被归属者是罗哲尔•培根)。

葛洪之三物炼雄黄由于温度不同而有制砷和火药性质之别,集两种功能于一配方之中,马格努斯曾做过砷和火药实验和记述,也不应纯属偶然。由葛洪经过中、阿(拉伯)许多炼丹家之手而到马格努斯,本来是有渊源关系的。

中国古代火药发明后,在军事使用中在不断地改进和提高。其发展规律是:配制上由没有严格比例到有一定比例;成份上庞杂到简单、纯净;形状上由粉末到颗粒。火药的燃烧、爆炸和发射三种性能,也逐渐被应用到火器中去。

在宋元之际周密所撰的《癸辛杂识·炮祸》中就提到了一起火药生产事故。

《癸辛杂识·炮祸》:

“赵南仲丞相溧阳私第常作圈,豢四虎于火药库之侧。一日,焙药火作,众炮倏发,声如震霆,地动屋倾,四虎悉毙,时盛传以为骇异。至元庚辰岁,维扬炮库之变为尤酷。

盖初焉,制造皆南人,囊橐为奸,遂尽易北人,而不谙药性。碾硫之际,光焰倏起,既而延燎,火枪奋起,迅如惊蛇,方玩以为笑。

未几,透入炮房,诸炮并发,大声如山崩海啸,倾城骇恐,以为急兵至矣,仓皇莫知所为。远至百里外,屋瓦皆震,号火四举,诸军皆戒严,纷扰凡一昼夜。

事定按视,则守兵百人皆糜碎无余,楹栋悉寸裂,或为炮风扇至十余里外。平地皆成坑谷,至深丈余,四比居民二百余家,悉罹奇祸,此亦非常之变也。”

这也是最早有关火药生产事故的记录,在《癸辛杂识前集·炮祸》中,周密记载了元朝军队将南宋丞相赵葵在溧阳的私第改作火药库,结果发生爆炸的情形。

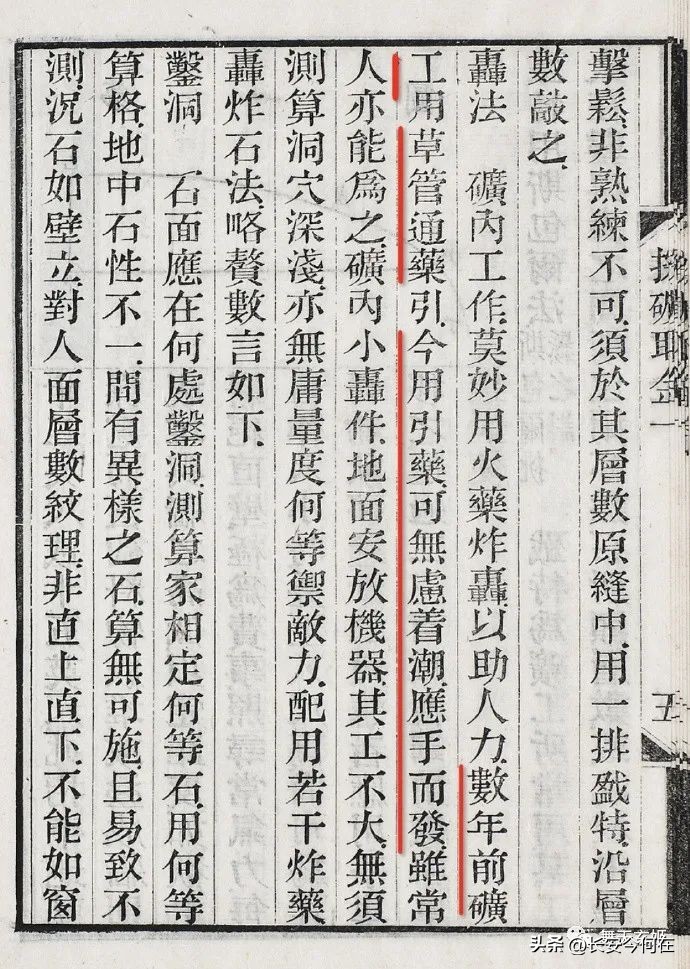

图 江南制造局的《探矿取金》在描述开矿使用炸药的部分,有一句话提到「数年前,矿工用草管通药引,今用引药可无虑着潮,应手而发」。(资料图片来自微博网友墨者几何)

图上江南制造局“翻译”的《探矿取金》说当时开矿使用炸药用引药可以不考虑潮湿问题,随时应手而发,这就说明在以前引爆炸药需要考虑潮湿问题,黑火药的保存是非常谨慎的事情,不然很容易失效或者发生事故。

现代黑火药的配制比例一般为75:11: 14或75:10:15。

火药是由练丹家发明的。对炭、硫、硝三种物质性能的认识,为火药的发明准备了条件。

由汉代到唐代,练丹家经过长期的探索和大胆的试验,虽然没有达到练出“仙丹”的目的,但在练制“仙丹”的过程中发明了火药。

由于医药学和炼丹活动的发展,特别是通过长期的实践,人们在伏火硫磺、伏火硝石的多次实验中观察到,点燃硝石、硫磺、木炭的混合物,会发生异常激烈的燃烧。

首先,人们对组成火药的三种成分的性质有了一定认识。早在商周时期,人们在冶金中已经广泛使用木炭。

在实践中,已经了解到木炭是比木柴更好的燃料。硫磺有天然存在,人们很早就开采它。同时在冶炼中,逸出的刺鼻的二氧化硫和温泉中四溢的硫磺气直接地刺激着人们的感官。就在这些接触中,人们逐渐认识到硫的一些性能。

除了获知它对某些皮肤病有特别的疗效外,还有某些奇特的性质。如《神农本草经》里说:“石硫磺……能化金银铜铁,奇物。”就是说硫能和铜铁等金属化合。

我国最早一本炼丹著作东汉的《周易参同契》里,记载硫和水银化合生成红色硫化汞的反应。书中记载:“得火则飞,不见尘埃。……将欲制之,黄芽为根”,据后人分析说的就是硫磺之物。

硫的这些性能在从事炼丹的方士眼里很受器重。硫不仅能和铜铁等金属化合,还能把那神奇的水银制服。于是练丹家们在妄图用水银炼制所谓的“金液”、“还丹”中,常常使用硫。在实验中,人们还发现,硫着火容易飞升,性质活泼,很难擒制。

《周易参同契》虽说是炼丹家们编撰的书籍,可是书中既然出现了硫磺之物,有一点至少可以证明,那就是在东汉时代,人们已经懂得运用硫磺了。

黑火药由硫磺,硝石和木炭组成。从化学上讲,这三种成分分别是硝酸钾(来自硝石),碳(来自木炭)和硫。早期火药制造商生产黑火药使用的是不同配比的三种原料。

例如,在1500年代,德国人使用4份硝石,1份木炭和1份硫磺的配比。英国在克雷西和阿金库尔战役期间使用的是6份硝石,2份木炭和1份硫磺的配比。到1750年左右,几乎所有人都固定了一种配比,15份硝石,3份木炭和2份硫磺,这个配比到现代也一直在用。

黑火药的科学配制并不是一蹴而就的,其探索过程漫长而危险。三种成分最初的配置比例为1:1:1 ,黑火药极不稳定,非常容易引起爆炸。

因此木炭一般单独存放,只有在需要时才跟其他两种成分混合起来。另一个不提前将火药混合起来的原因是由于三种成分重量各不相同,在运输过程中经常发生分层沉降,影响火药的效率。

黑火药的危险性和不稳定性体现在它不仅对于火源极为敏感,同时还会吸收空气中的水分。储藏火药的仓库既要做好防火措施,同时还要保持干燥通风。保存火药的桶要平放在地板上,并不时的滚动这些桶使各种成分充分混合,否则“硝会沉积到桶的底部,处于上层的粉末则失去了作用”。

一般的危险事故都是在火药配制的最后过程中发生。

在配制火药之前,需事先将硝、硫、炭三种成分碾碎并过筛,再按比例混合在一起。这时一般只要不要引入明火,一般不会有事。

有两种配制方法:

第一种方法是将三者分别碾碎、过筛,再按比例混合,这种方法俗称“生配”,操作简便,单位时间内产量高,但在单独碾硝时容易产生小颗粒,这样就与硫、炭不易拌匀了。古代传统方法就多采用这种方法,如明朝《武备志》就记载了此法。

第二种方法是先使三种成分两两混合,在一起共同碾碎、过筛.,然后再把这种二元混合物与第三种成分混合共碾,此法俗称“熟配”。

一般取硝和硫或硫和炭相互配成混合物,然后再与第三种成分搭配。这种方法操作较复杂,但能使各种组成成分混合均匀,并使火药稳定性增加。明朝焦勖《火攻契要》就记载了此法。当然,中国各地通常结合当地情况和工人操作习惯而采用不同的配药方式。

不管是哪种方法,火药配制是一项危险而精细的操作,要求工匠有高度的技巧和耐心,要小心谨慎,严格遵守操作程序,避免不幸事故。

《武备志》等规定火药生产用的工具应为木制、铜制或石制,严禁铁器,以防撞击后产生火花。还有有关火药的各种兵书都讲到室内禁止用火,所以火药生产都在白天工作。为防止于碾料过程的摩擦及撞击现象,要首先将药料用水(8-10%)或酒拌成泥状。这样即使偶有火星,也不会引爆药料,等等。

因此,明代在火药配制成功后必须妥善贮存,以防日晒雨淋,使火药能保持较长的有效使用期。更为重要的是要建筑特殊的火药库房,以免被盗和发生火灾。

为此,明代后期的统兵将领和军事技术家采取了许多特殊的工程和技术措施,以保证火药的及时供应和贮存的安全。在当时的条件下,火药贮存的工程技术主要集中在两个方面:其一是火药成品的装坛密封技术;其二是火药成品库存的工程技术。

最接近现代配比的古代火药配方是十六世纪《纪效新书》中记载的硝一两、磺一钱四分、柳碳一钱八分(75.7%/10.61%/13.64%)这个配比1635年的《契约书》记载的火药配比(75%/12.5%/12.5%)早了八十年,并且更接近现代黑火药的75%/10%/15%。

火药配方不是一天就变成75%/10%/15%的,都是需要经过时间发展的。

而在《李约瑟文集》中提到他们做过火药含硝量的实验,以及把中国“把历史记载中的火药不同成分整理出来,用图表进行比较观察”,发现了中国与欧洲、阿拉伯火药配方的一个有趣现象:

“从《武经总要》、《火龙经》及十四、五世纪以前中国更早的书籍中得到的资料看来,硝、硫、炭的成分的平衡点散在表上各处,表明当时还在进行各种不同配方的试验。

但从早期阿拉伯及欧洲记载中,发现这种平衡一律集中在硝的成分为百分之七十五的中心附近,似乎阿拉伯人和欧洲人一开始就知道该怎么配制最佳的火药了。”

注:《<中国科学技术史>编写计划的缘起、进展与现状》系《李约瑟文集》第5页注:是李约瑟1981年9月23日在上海所做的学术演讲,据录音整理,初刊于《中华文史论丛》1982年第1辑。我们转载于此,并请译者重作修订、添加专用名词原文。——编者

——引自(《李约瑟文集》潘吉星主编,辽宁科学技术出版社,1986年10月第1版,第15页。)

这是很好的一个证据证明,如今中国人自己还认为明清时期火药技术“落后于西方”,火药配方硝硫炭的最佳比例并不能从一开始就知道,只有长时期经过各种尝试不同配方、不同种类的配方才有可能得知最佳的火药硝硫炭比例配方,这一点欧洲和阿拉伯是不可能知道的。

中国人也还在忽略这个证据,明清时期的所谓“西方火药配方”有多少真的是从欧洲获得的,需要仔细研究才行,并不能像近几百年时间,或者近几千年时间以来对于中国以外的世界获得的信息不加思考的就相信采纳,这是一种过度无脑迷信的行为。

这种行为并不能得到正确的结论,也不可能获取有用的知识,只是增加了中国人迷信西方、迷信外来的程度,但是,这一点对于中国人来说很难,或许全世界的人们都有这个问题吧!

这就看谁表现的更严重、更突出,以至于损害自身而灭亡了。