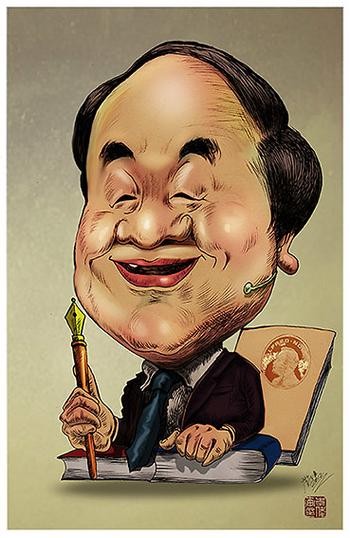

莫言:被骂的作家,怎样的故事在他背后?

莫言:被骂的作家,怎样的故事在他背后?

莫言,一个获得诺贝尔文学奖的著名作家,曾用文字打动无数人心。然而,为什么有些人却对他咒骂不已?是作品的不满,还是更深层次的原因?让我们一起来探讨这个问题。

在中国文学的舞台上,莫言无疑是一个耀眼的名字。他不仅因其独特的文学风格而被推崇,更因获得诺贝尔文学奖而在国际上赢得了声誉。许多人都感受过他作品中的那种深邃与丰富,然而,与此同时,他也成为了争议的中心。有的人对他赞不绝口,认为他的作品是中国现代文学的重要代表;而另一些人则直言不讳地对他进行攻击,甚至咒骂。这到底是为什么呢?

首先,我们来看看莫言的作品。他的小说常常以现实与幻想交织的手法展现中国乡村的生活。他的代表作《红高粱家族》便是通过生动的故事与鲜明的人物描绘了那个时代的苦难与奋斗。这样的作品,自然会有不少的支持者,因为它们展现了中国农业社会的真实面貌,充满了浓厚的人情味和乡土气息。

然而,正是这种直面历史与社会的临近让他招致了一些人的非议。有人认为莫言的作品在某些方面缺乏对政治的批判,尤其是在中国社会复杂的背景下。这些反对者认为,作为一个享誉世界的作家,莫言应该有更强烈的声音来反映社会的问题,揭露不公。然而,莫言的写作方式却恰恰是他选择留下的一种文化身份的体现。他不单单是个作家,也是一位讲故事的人,在他的故事中,有世俗的、生活的真切体验,而不是单纯的政治立场。

其次,莫言的个人经历也值得关注。出生在山东省的一个小村庄,莫言自小就对文字产生了浓厚的兴趣。他的成长背景使他能够深刻理解农民的生活,同时也铸造了他独特的文学视角。而正是在这样的环境中,莫言对人性、命运与家庭的深入探索,使得他的角色和故事更加立体和真实。

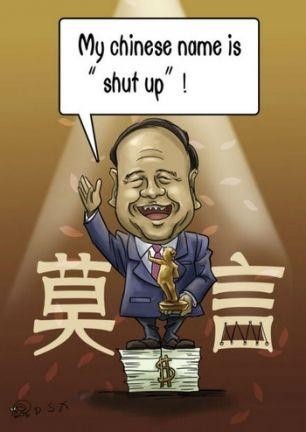

然而,对于那些抱有极端态度的人来说,莫言的成功似乎成了一根刺。在一些评论家眼中,他的获奖被解读为对中国文学界的“妥协”,认为这是西方对中国文化的改造与引导,因而对他产生了敌意。这种看法不仅狭隘,也忽视了文学的多样性以及文化交流的必要性。

再次,莫言在公众场合的表现也常常引发争议。他曾在一次采访中提到,“我不想成为一个政治作家。”这句简单的话语,却引发了巨大的争论。有些人认为这是对社会责任的逃避,而另一些人则认为这是文学创作应有的自由。每个人都有自己的看法,但重要的是,莫言坚持自己笔下的世界,不愿意把自己局限于某种框架之中。

那么,为什么骂他的人那么多?可能是因为当今社会对作家的期待变得越来越复杂。一方面,文学应当反映社会现实,另一方面,作家又应该保持自己的艺术追求和独立性。在这种矛盾中,莫言显得尤为突出。他不愿被政治绑架,也不想仅仅成为某种意识形态的工具,这种态度无疑触碰到了一些人的底线。

当然,社交媒体的兴起也放大了这种争议。现在,任何一位公众人物都可能面对网络暴力,莫言亦是如此。那些吵杂的声音,往往掩盖了理性讨论的空间,让一些人选择以极端的方式表达不满。

总的来说,莫言并不是坏人,他只是一位坚持自我,勇敢表达思想的作家。在文学的道路上,少不了争议,但这些争议也正是推动文学进步的一部分。作为读者,我们需要学会欣赏不同的声音,尊重每位作家的选择。文学的魅力在于包容各种观点,而莫言的作品,无疑为我们提供了这样一个多元的视角。

在充满争议的时代,能够静下心来阅读莫言的作品,思考其中的深意,是一种幸运。也许下一次,当我们看到有关他的讨论时,可以尝试换个角度去理解,不要急于贴上标签,而是深入去探寻那一份文字背后的力量。

莫言,你的故事还在继续,你的声音也在回响。在这片广袤的文学天空中,或许我们都能找到属于自己的位置。