胡友松:李宗仁的最后一位妻子,大婚当夜,年轻新娘为何崩溃大哭

胡友松:李宗仁的最后一位妻子,大婚当夜,年轻新娘为何崩溃大哭

胡友松:李宗仁的最后一位妻子,大婚当夜,年轻新娘为何崩溃大哭

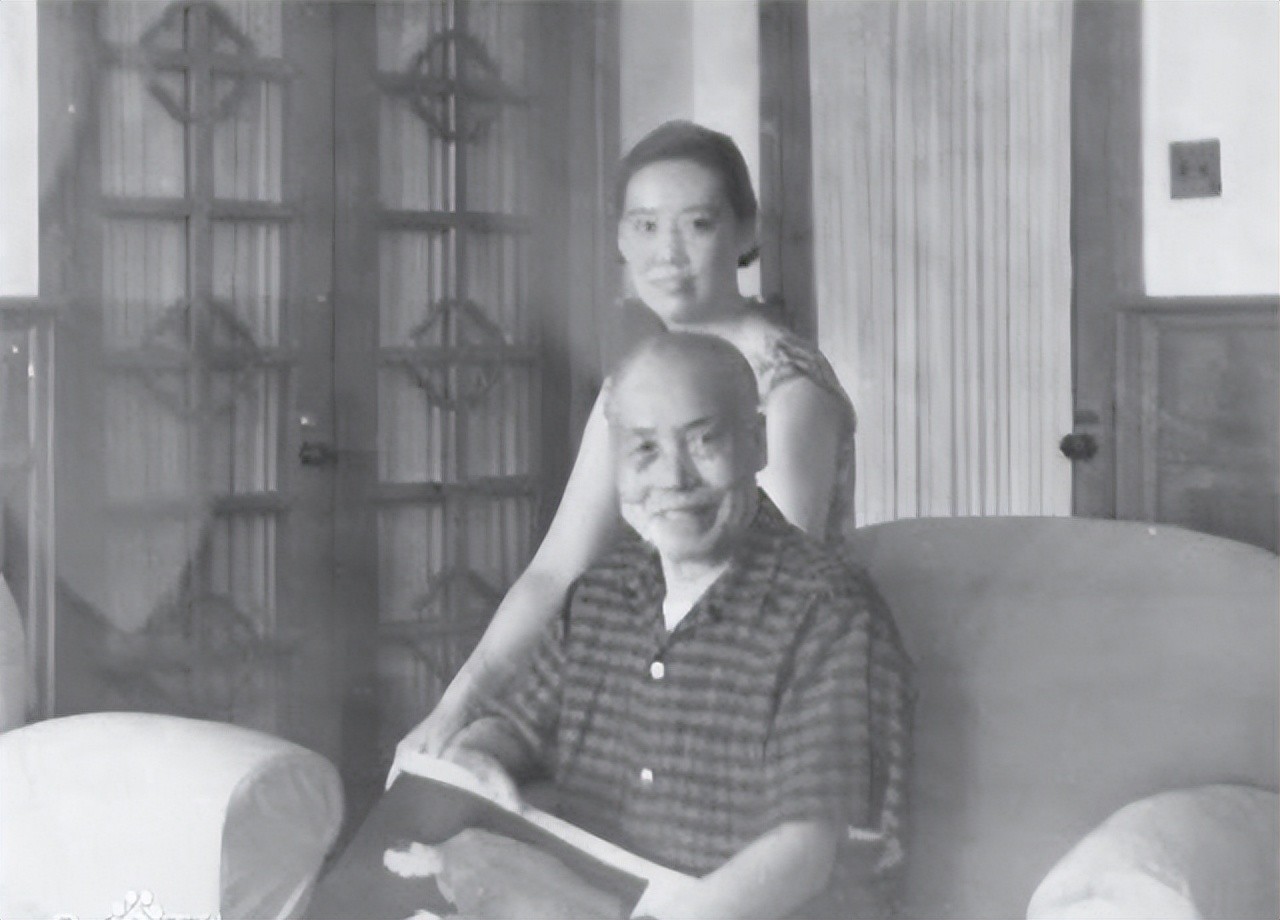

1966年的一个夏夜,北京西总布胡同51号灯火通明。这里正在举办一场特殊的婚礼,新郎是75岁的民国元老李宗仁,新娘是27岁的年轻护士胡友松。在外人看来,这是一场令人羡慕的政治联姻:一位功勋卓著的历史人物,与一位青春靓丽的年轻女子喜结连理。然而,就在这个本该充满欢乐的夜晚,洞房中却传来了新娘撕心裂肺的哭声。这对相差48岁的新人,他们的婚姻究竟是如何开始的?为什么在大婚之夜,年轻的新娘会情绪崩溃?这场婚姻背后,又隐藏着怎样的历史机缘与人生际遇?

一、缘起与相遇

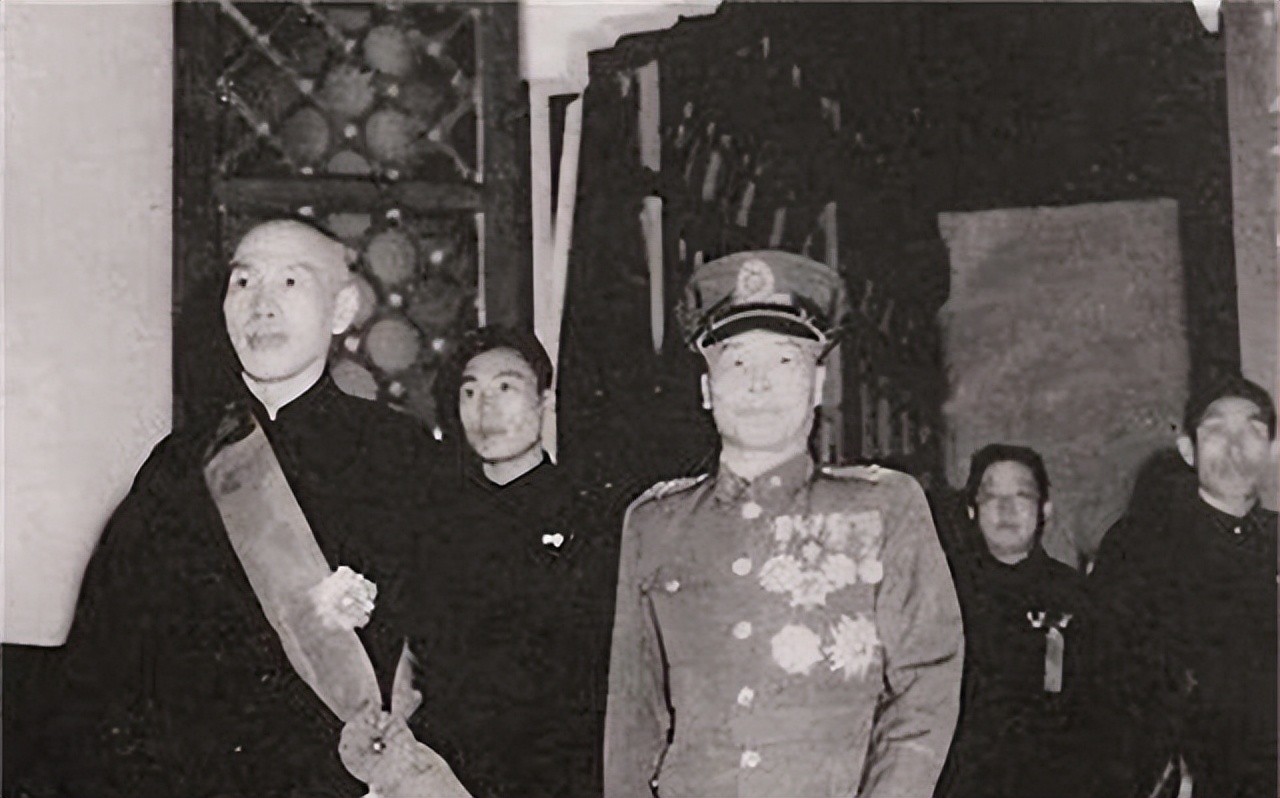

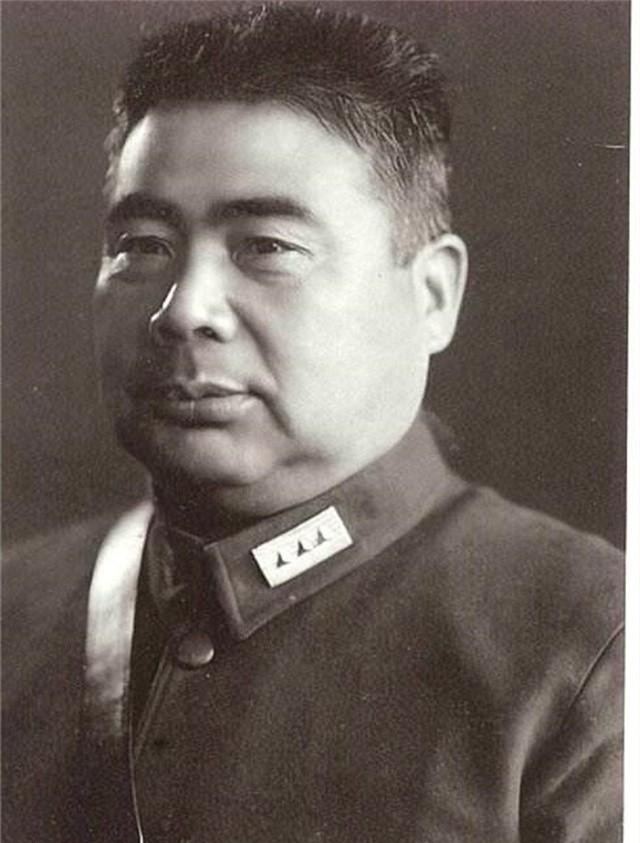

1965年初冬,李宗仁的第二任妻子郭德洁因病离世。这位陪伴他走过风雨数十载的伴侣,见证了他从北伐名将到民国代总统,再到归国元老的人生轨迹。郭德洁的离去,让这位74岁的老人陷入了前所未有的孤独。

每当夜幕降临,偌大的西总布胡同51号宅邸显得格外寂静。虽然党和国家为李宗仁安排了周到的生活照料,但对于习惯了夫妻生活的李宗仁来说,这种孤寂难以排遣。

李宗仁的老部下程思远看在眼里,急在心上。作为跟随李宗仁多年的亲信秘书,程思远深知这位老长官晚年需要一个知冷知热的伴侣。他开始在北京城内四处物色合适的人选。

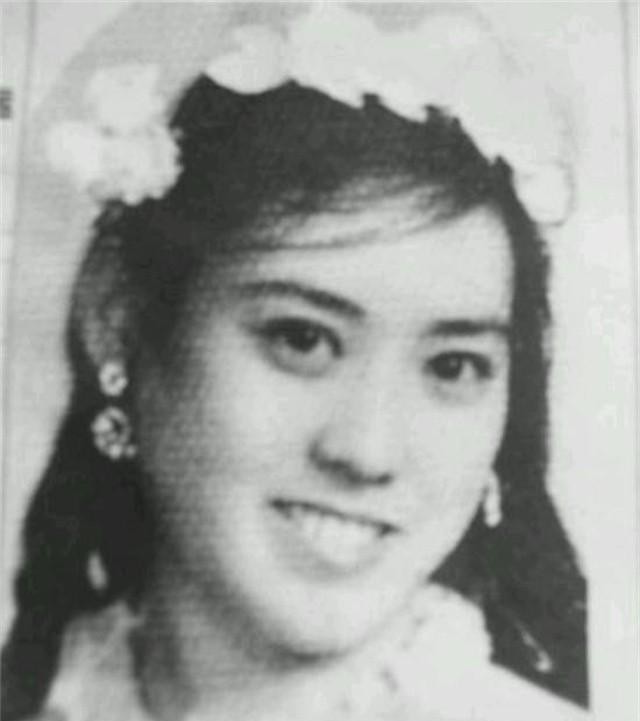

恰在此时,一位名叫张成仁的记者向程思远推荐了一个年轻护士。这位叫胡若梅(后改名胡友松)的护士,不仅年轻貌美,更重要的是有着专业的医护背景,能够照顾李宗仁的起居。

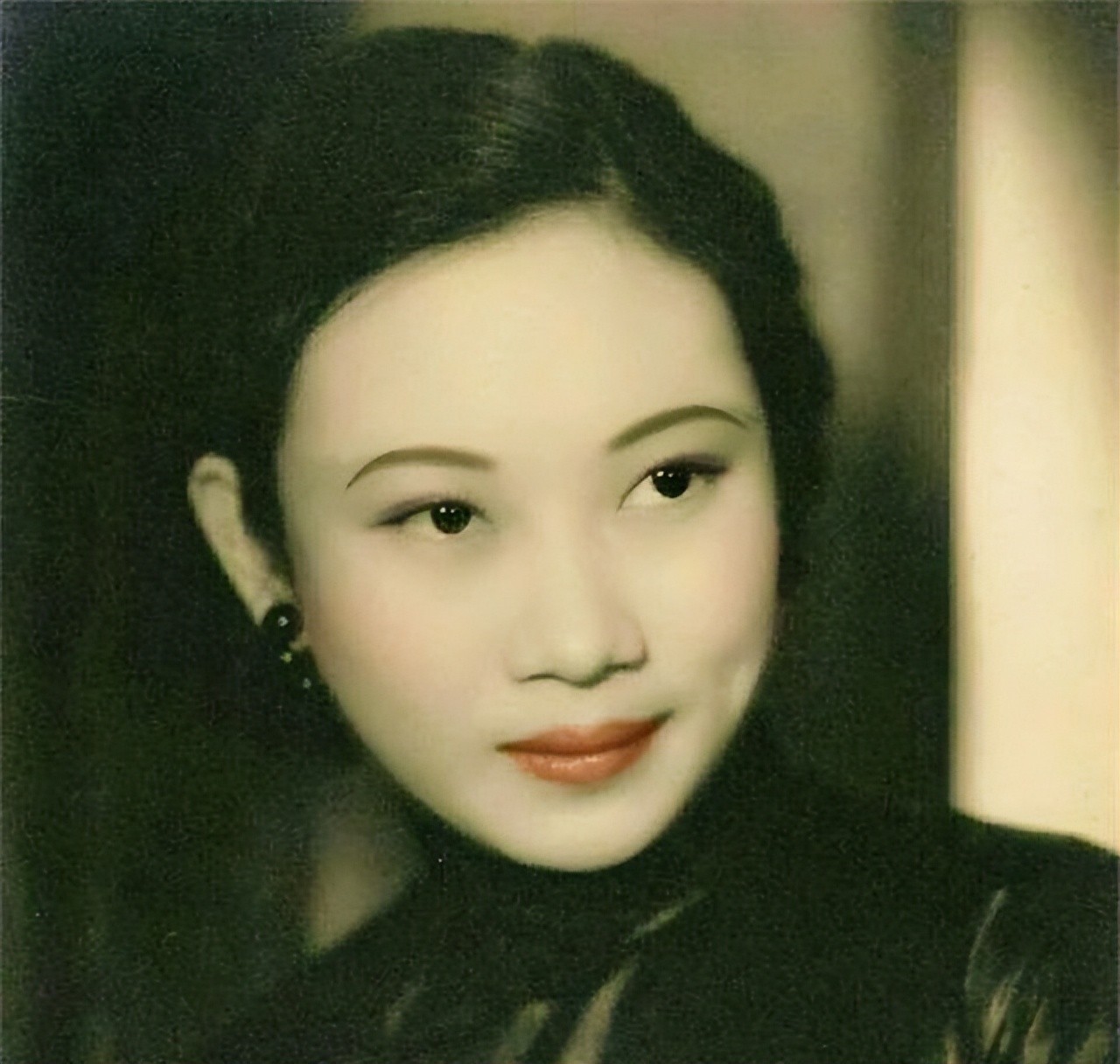

张成仁与胡友松相识于一场联欢舞会。当时,这位年轻的护士以其出众的容貌和活泼的性格,给张成仁留下了深刻印象。更巧的是,胡友松的容貌与民国时期的影星胡蝶有几分相似,这一点恰好符合李宗仁一贯的审美喜好。

程思远收到张成仁的推荐后,立即着手调查胡友松的背景。调查显示,这位27岁的护士在北京一家医院工作,为人正直,没有复杂的家庭背景和政治问题。

1965年深秋的一天,程思远安排了李宗仁与胡友松的第一次见面。当天,胡友松身着朴素的护士服来到西总布胡同51号。初次见面,李宗仁就被这位年轻护士的举止得体所打动。虽然年过古稀,但李宗仁仍保持着军人的挺拔气质,谈吐间透露出久居高位的威严与儒雅。

这次会面之后,李宗仁开始频繁邀请胡友松来家中做客。每次相见,李宗仁都会给胡友松一些见面礼,有时是水果点心,有时是一些现金红包。在当时北京市民月工资不足50元的年代,这些馈赠显得格外贵重。

随着接触的深入,李宗仁对胡友松越发满意。他开始考虑是否可以请胡友松担任自己的私人保健秘书。这个想法很快通过程思远传达给了有关部门。然而,事情的发展却出现了意想不到的转折。

二、身世之谜

胡友松的真实身世一直是一个扑朔迷离的谜团。1939年,她出生在上海的一个普通家庭。那时的上海,正处于抗日战争的动荡时期。据当时的邻居回忆,胡友松幼年时期与养母关系紧张,经常能听到他们家传出争吵声。

1947年,8岁的胡友松转学到上海市中心的一所小学就读。校方档案显示,她的入学资料中父母一栏均为空白,监护人一栏填写的是一位姓胡的女士。这位女士在档案中的职业一栏写着"自由职业者"。

1950年代初期,胡友松随养母迁居北京。在此期间,坊间开始流传她与民国影星胡蝶的关系。这个传言源于她与胡蝶确实有几分相似的五官轮廓。每当有人问起此事,胡友松总是含糊其辞,既不否认也不承认。

1954年,15岁的胡友松考入北京市卫生学校。在校期间,她的档案记载显示她是孤儿,由养母抚养长大。然而,当时与她同窗的张玉珍曾回忆,胡友松偶尔会收到一些来自上海的汇款和信件,信封上的寄件人都很讲究地用英文书写。

1958年,胡友松开始在北京市第三医院工作。同一时期,一位自称是她在上海的远房亲戚的老太太,曾多次到医院探望她。这位老太太总是穿着很讲究的旗袍,举止优雅,与普通工人家庭的长辈大不相同。

关于胡友松养母的身份,也充满着诸多谜团。这位养母在1950年代初期曾在北京市百货公司工作,但很快就离职在家。她与周围的邻居来往甚少,偶尔会接待一些穿着考究的老年访客。这些访客大多是从上海北上的老人,他们与养母的谈话总是刻意压低声音。

1960年,胡友松的养母突然去世。在料理后事时,邻居们发现养母的遗物中有一张泛黄的照片,照片上是一群穿着旗袍的女士在花园中合影。照片背面用毛笔字写着"蝶影庐雅集"几个字,但具体年份已经模糊不清。

有关胡友松与胡蝶关系的传言,在1965年她与李宗仁相识后更加热烈。一些老上海人声称,在1930年代末期,确实见过胡蝶与一个与胡友松极其相似的小女孩。但这些传言始终缺乏确凿的证据支持。

随着与李宗仁的接触日益频繁,胡友松的身世之谜引起了有关部门的注意。他们对胡友松的背景展开了详细调查,包括其在上海时期的生活轨迹、与养母的关系,以及那些神秘的上海访客。调查结果被整理成一份详细的报告,直接呈送给了主管部门。这份报告的内容,成为影响李宗仁与胡友松婚姻进程的重要因素。

三、政治与婚姻的交织

1966年初,李宗仁与胡友松的婚事已在相关部门引起高度关注。作为新中国成立后最高级别的归国人士,李宗仁的一举一动都带有特殊的政治意义。当时的总理周恩来亲自过问了这桩婚事。

在一次中南海的碰头会上,周恩来听取了相关部门对胡友松背景调查的汇报。与会人员提出了三点主要顾虑:首先,胡友松的身世背景存在诸多疑点;其次,她与李宗仁的年龄差距过大;最后,这场婚姻可能会引发海内外的各种揣测。

然而,周恩来从更高的政治层面考虑了这个问题。他指出,李宗仁作为著名的历史人物,其婚姻生活得到妥善安排,对于展示新中国的政治包容性具有积极意义。同时,也能向海外传递一个重要信息:归国人士在新中国能够获得体面而幸福的生活。

国家安全部门随即对胡友松展开了更深入的调查。调查人员走访了她在上海的旧居,查阅了其学籍档案,甚至找到了她养母生前的一些老友。调查结果显示,虽然胡友松的身世存在一些模糊之处,但并未发现任何危险的政治联系。

1966年3月,一份详细的调查报告摆在了李宗仁的案头。报告中不仅包含了胡友松的个人历史,还附带了相关部门的政治评估。李宗仁仔细研读了这份报告,并与程思远等亲信进行了深入讨论。

这时的李宗仁已经清楚地认识到,他的再婚决定将不仅仅是一个私人问题。作为曾经的国民党高层将领,他的婚姻选择必须考虑到政治影响。特别是在文化大革命即将爆发的敏感时期,任何决定都可能带来意想不到的后果。

同年4月,一批民国时期的老人专程来北京拜访李宗仁。这些人中包括了几位曾经的桂系将领。他们对李宗仁的再婚表达了各自的看法。有人支持这门婚事,认为可以让老长官安度晚年;也有人表示担忧,认为时机并不合适。

5月初,中央有关部门正式批复了这桩婚事。批复中特别强调,要妥善处理好婚礼的规格,既要体现对李宗仁的尊重,又不能过于铺张。同时,也要注意避免任何可能引发政治联想的细节。

为了确保婚礼的顺利进行,有关部门专门成立了一个工作小组。这个小组不仅负责婚礼的具体安排,还要协调各方关系,防止出现任何意外情况。特别是考虑到当时的政治氛围日趋紧张,婚礼的每个环节都必须谨慎处理。

6月下旬,李宗仁正式向组织递交了结婚申请。在申请中,他特别说明了选择胡友松作为伴侣的考虑。这份申请很快得到了批准,婚礼定在7月26日举行。然而,就在各项准备工作有条不紊地进行时,一个意外的消息传来,使得这场婚事又增添了几分变数。

四、特殊年代的婚礼

1966年7月26日,北京城正值盛夏。西总布胡同51号的院落里,工作人员从清晨开始就忙碌着布置婚礼现场。这场婚礼的规格虽然不高,但处处都显示出周到的安排。

婚礼当天上午9时,几辆黑色轿车缓缓驶入胡同。从车上下来的是专程来参加婚礼的领导同志。他们都是经过精心挑选的,既要符合李宗仁的身份地位,又不能显得过于敏感。其中包括了统战部的几位负责同志,以及李宗仁的老部下程思远等人。

上午10时,新娘胡友松在几位女工作人员的陪同下到达。她穿着一件简单的蓝色连衣裙,没有任何华丽的装饰。这种朴素的装扮是经过特别考虑的,以避免在当时的政治环境下引起不必要的议论。

婚礼仪式安排在院内的会客厅举行。主持婚礼的是北京市民政局的一位负责同志。按照当时的规定,整个仪式力求简单而庄重。没有繁复的礼节,没有宗教仪式,也没有任何带有旧社会色彩的环节。

仪式开始前,一位工作人员宣读了上级对这场婚礼的指示精神。指示中特别强调要注意婚礼的政治意义,体现新中国对归国人士的关怀。随后,李宗仁和胡友松在婚姻登记簿上签字,并交换了戒指。这枚戒指是用普通的银质材料制成的,刻意避免了金钻等奢华装饰。

中午时分,一场规模适中的婚宴在院内举行。菜品都是北京本地的家常菜,既显示了主人的待客之道,又避免了铺张浪费。席间没有任何酒类,取而代之的是茶水和汽水。这也是考虑到当时的政治氛围,要杜绝任何可能被批评的环节。

婚宴期间,几位老同志先后致辞。他们的发言都经过了事先的审核,内容主要围绕对新中国的感恩和对新婚夫妇的祝福。特别值得注意的是,所有发言都刻意避免提及李宗仁的历史身份。

下午3时许,婚礼正式结束。来宾们陆续离开,只留下几位工作人员继续留守。这些工作人员的任务是确保新婚之夜的安全,同时也要关注可能出现的任何异常情况。

当晚,院子里安静下来。然而,就在这个本该温馨的夜晚,从新房中传出了令人意外的哭声。这声音引起了院内工作人员的警觉。几位女工作人员立即前去查看情况,发现胡友松正在痛哭。

这一突发情况立即被报告给了相关负责人。考虑到事态的特殊性,负责人连夜向上级汇报。很快,一个专门的小组被派来处理这个情况。他们必须在确保事态不会扩大的同时,妥善安抚新娘的情绪。

这场特殊年代的婚礼,以这样一个出人意料的方式画上了句点。而这个夜晚发生的一切,也为这段婚姻蒙上了一层神秘的色彩。那些未能说出口的话语,那些难以言表的情绪,都将成为历史长河中的一个谜团。

五、晚年生活与历史定位

婚后的李宗仁与胡友松定居在西总布胡同的四合院内。每天清晨,胡友松都会准时起床为李宗仁准备早餐。她仍然保持着医务工作者的作息习惯,将院子里的生活安排得井井有条。

1967年初,文化大革命的风暴席卷北京城。李宗仁夫妇的住所也未能幸免。一群红卫兵来到院子里,要求检查他们的生活情况。胡友松临危不乱,将李宗仁的重要文件和照片提前妥善保管。她以专业医护人员的身份,坚持要照顾李宗仁的身体,这种态度最终得到了上级的认可。

1968年秋天,一场意外的疾病让李宗仁卧床不起。胡友松立即发挥了她的专业特长,不仅细心照料,还主动与医院联系,为李宗仁安排了最好的治疗方案。在这期间,她每天记录李宗仁的身体状况,形成了详细的病历档案。

1969年,李宗仁的身体状况有所好转。这一年里,胡友松开始整理李宗仁的回忆录资料。她找来了一台打字机,将李宗仁口述的内容一字一句地记录下来。这些材料后来成为了研究这段历史的重要文献。

1970年代初期,政治形势逐渐缓和。李宗仁夫妇的生活也趋于平静。每天下午,他们都会在院子里散步。胡友松常常搀扶着李宗仁,听他讲述往事。有时,一些老同志会来访,大家围坐在院子里的石桌旁,谈论国事。

1974年1月,李宗仁的病情突然恶化。胡友松立即通知了有关部门,同时日夜守候在病榻前。她仔细记录下李宗仁最后时期的每一句话,保存了许多重要的历史细节。这些记录后来被整理成册,成为研究这段历史的珍贵资料。

李宗仁去世后,胡友松开始整理遗物。在整理过程中,她发现了许多重要的历史文件和照片。这些材料都被她妥善保管,并按年代顺序编号存档。她还专门请来摄影师,将一些珍贵的照片和文件复制备份。

1975年,有关部门成立了专门的工作组,负责整理李宗仁的相关资料。胡友松积极配合工作组的工作,提供了大量第一手资料。她将李宗仁生前的日常起居、谈话内容都详细记录下来,这些记录为后人研究这段历史提供了重要参考。

1976年,胡友松开始在医院兼职工作。她将大部分时间用来整理李宗仁的遗物和文献。每当有研究人员来访,她都会耐心地讲述她所知道的历史细节。她的叙述严谨客观,从不掺杂个人情感。

1980年代,随着历史研究工作的深入,胡友松的角色越发重要。她成为了解李宗仁晚年生活的重要见证人。许多历史学者都慕名而来,向她求证各种历史细节。她始终保持着严谨的态度,对每一个细节都力求准确。在她的努力下,李宗仁的许多重要历史资料得以完整保存。